论文部分内容阅读

这是一座满载音乐大师故事的城市,一座典雅华贵、古典音乐蓬勃发展并最终枝繁叶茂的城市。欧洲历史上统治时间最长、统治地域最广的哈布斯堡家族在这里闪耀着光辉,著名的维特根斯坦、弗洛伊德、波普曾经在这里一次次达到人类思想的巅峰,这便是维也纳,一座即使是最新的城市建筑至少也有百年历史的城市。漫步在维也纳的大街小巷,触目所及皆可感受到莫扎特、贝多芬等音乐之魂,奇特的音符仿佛在每一个角落闪现着人性的光辉。

维也纳拥有世界上最悠久、丰富的音乐历史,在这一领域,任何其他城市都无法与之比拟。这里有贝多芬交响乐的浑厚有力,有莫扎特歌剧的神采飞扬,有舒伯特小夜曲的优美诗意和勃拉姆斯舞曲的浪漫激情……不会有哪座城市可以像她那样孕育了那么多举世瞩目的音乐机构:维也纳爱乐乐团、维也纳国家歌剧院、音乐之友协会、维也纳童声合唱团……

漫步于海利根施塔特(贝多芬当年居住在维也纳的这个区域)蜿蜒的鹅卵石道上,仿佛感受到贝多芬的心灵犹在,在狭窄拥挤的普鲁布斯巷里,失聪的绝望与痛苦激发他写下了催人心肠的《海利根施塔特遗嘱》,英雄痛苦的一生仿佛在眼前重现。踏上圣马科斯公墓的中心小路,走过最后一排墓碑,伟大的莫扎特正安息在附近的某块土地。音乐是维也纳的灵魂,这座城市也因为音乐而保持着顽强的生命力,数度激励着维也纳的人民从战争的废墟中站立起来。

循着悠扬的音乐声

维持着古老模样的维也纳很少有笔直的路,行走在这弯弯曲曲的街道上,两边的景物会像音符一样突然冒出来,漫步在大街小巷很容易让人想起音乐来。在这个音乐之都,最重要的并不是到处都是音乐会、音乐家雕像与故居,而是几乎随时随地都会感受到音乐的存在。所以勃拉姆斯说:“在维也纳散步可要小心,别踩着地上的音符。”

维也纳人是属于音乐的,在这个城市的任何一个小酒馆里,你随时可以听到歌声,这个连呼吸都带着音符的民族,唱起来就不会停住。这样的音乐氛围吸引了众多的音乐大师来此创作,维也纳也培养出了属于自己的音乐大师,现在的维也纳城区遍布他们的足迹。

近百个重要的音乐旧址分布在维也纳各个角落。为了纪念其中的六位音乐大师,维也纳博物馆专门开设了八个专为作曲家而保留的博物馆,包括:莫扎特博物馆、贝多芬博物馆(三处)、舒伯特博物馆(两处)、海顿博物馆(含勃拉姆斯纪念室)和小约翰·施特劳斯博物馆,这几个博物馆大部分位于作曲家生前的故居。每个博物馆都收藏了作曲家生活中某段特定时期具有纪念意义的物品。

这些著名的音乐大师大多生活在被称为古典音乐维也纳派的时期,维也纳被称为音乐之都,也是从这一时期开始的。

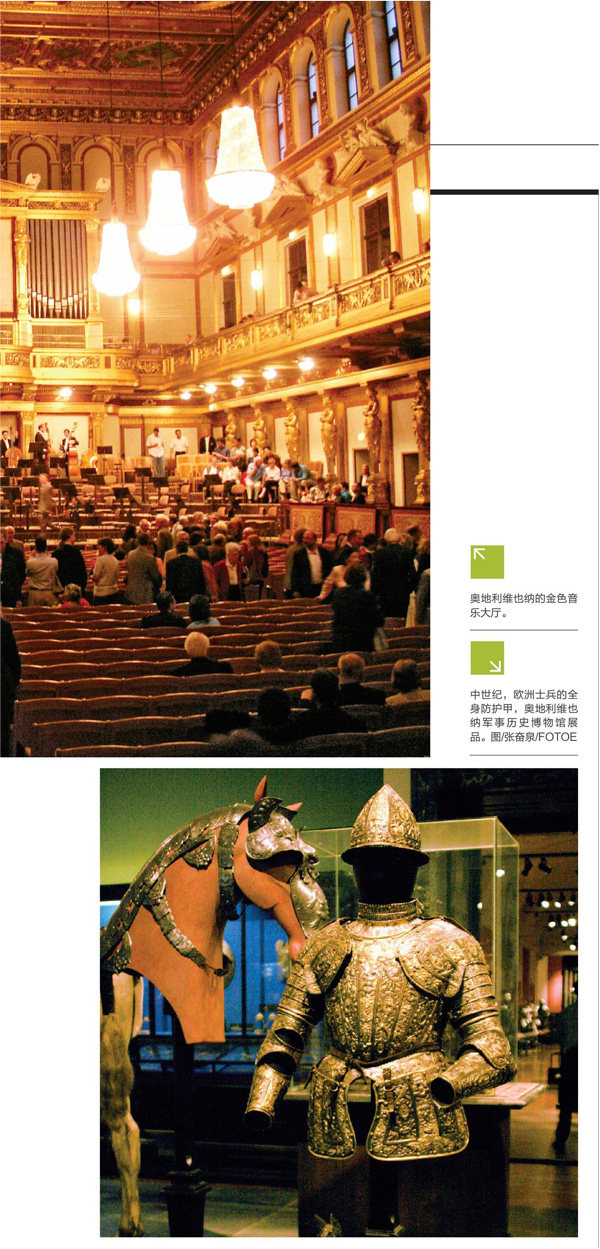

在欧洲的中世纪,绘画和音乐是被教会牢牢控制的两种艺术形式。但是到了中世纪末,也就是15世纪前后,在文艺复兴的推动下,教会对音乐的桎梏有所减轻,音乐彻底在民间流传开来。由于有了更为广阔的空间,更为丰富的创作源泉,音乐在重返市井之后,发展十分迅速。到了17世纪,由于乐器发展得越来越完善,这些乐器组成的管弦乐发出了天籁之音。这些天籁之音的发源地最初是在地中海沿岸的意大利和法国,但是随着财富向大西洋以北转移,地中海已经不再是欧洲文明的中心。此时的维也纳作为音乐之都开始崛起了,同时这里也曾是欧洲最强大帝国神圣罗马帝国的首都。17至18世纪,哈布斯堡家族使首都成为了中欧文化、经济和政治的中心。生活在这里的音乐家,他们的旋律也即将被更多的人接受,他们的作品即将走向世界的大舞台。

在维也纳音乐家走向前台的时候,首先要征服的就是本国那些挑剔的听众。由于欧洲最初的音乐圣地在意大利,土生土长的奥地利人莫扎特在维也纳饱受挫折。那时维也纳的听众,总是质疑任何本国的音乐人,觉得他们缺乏“阿尔卑斯山人”与生俱来的一些鉴赏品质。也就是说,当地人曾一度只认意大利的艺术家,而对国内真正的音乐人才不屑一顾,哪怕他们的才华惊世。当时有很多音乐家有迫于此,只得假装自己来自意大利以吸引眼球。

随着欧洲众多的音乐天才来到维也纳,维也纳听众的鉴赏水平终于得到了真正的提高。然而,当时不少音乐大师的作品是为贵族而创作或是直接题献给某位名人的,民间在等待一位真正属于他们的音乐大师。有“圆舞曲之王”美誉的约翰·施特劳斯便是这样一位音乐大师,他将音乐从金色的殿堂带到了民间。

维也纳之声

施特劳斯的《蓝色多瑙河》,全称《在美丽的蓝色多瑙河畔》,是全世界最受喜爱的音乐篇章之一。除了乐曲的魅力和给人带来的愉悦感之外,它还有一段不同寻常的故事。

1866年,普奥战争爆发。这一年的7月3日,在萨瓦多战役中,奥地利一败涂地,普鲁士一度兵临维也纳城下。在普鲁士的压迫下,沉闷的气氛笼罩全城。这一时期,施特劳斯极受大众欢迎,他的作品更是十分抢手。担任过维也纳男子合唱协会指挥的赫贝克为了扭转维也纳市民低沉的士气,就向他发出了这样一个邀请,为男子合唱协会写一首合唱歌曲。1867年2月15日,《蓝色多瑙河》首次公演于狄安娜舞厅,施特劳斯因为另一场皇家舞会未能出席,这部作品只被观众鼓掌返场了一次,以施特劳斯的标准看这基本上就算是首演失败。同年夏天,施特劳斯率领乐队在巴黎的万国博览会上演奏了此曲。当时,他差不多已经快忘了这首圆舞曲,只不过当天晚上突然想起它,便决定要演奏一下。这是该作品第一次在沉醉且静默中被人聆听,演出获得了极大的成功,巴黎人非常喜欢这首曲子。自此后,它的声望就再也没有消退过。在维也纳,它甚至被称为“第二国歌”,成为奥地利人民的骄傲。

城市灵魂之所

音乐是维也纳的灵魂,众多的音乐大师用细腻的心灵谱出灵魂的每一个音符,音乐之城并没有忘记这些音乐巨子,将他们的灵魂安置在城市最荣耀的地方——中央公墓,在这里,《安魂曲》一次次飘过,抚慰着城市的每一次哀伤。 中央公墓被称为“荣誉墓地”,又被称为“音乐家之墓”,这里安息着世界音乐史上那些最伟大的灵魂。依次拜谒大师们的灵魂,瞻仰墓碑上的一个个雕像,仿佛能听到从他们琴弦上流淌出的天籁之音。这里是奥地利的“先贤祠”,是全世界音乐爱好者心中的圣地。在墓地的中央是莫扎特的墓碑,墓碑最初立于圣马科斯公墓内,1891年莫扎特逝世一百周年时被移入中央公墓。圣马科斯公墓是维也纳最舒适宜人的去处之一,进入墓园,踏上布满鹅卵石的清幽小径,两旁栗树夹道,碑石挺立。前方空地开阔而静谧,不受尘世半点侵扰,这就是公墓的“万人冢”。这里某个地方正是音乐史上最神圣的一块净土——莫扎特的长眠地。

音乐史上最大的悲剧之一就是没人知道莫扎特下葬的确切位置。在圣史蒂芬大教堂的祝圣礼仪之后,莫扎特的尸体被运上了一辆马车直至圣马科斯公墓。他的几位朋友和学生本欲为其送行,但因为天气恶劣,只能作罢,于是莫扎特的尸体被匆匆埋进了一个无名乱坟堆。1844年初,康斯坦泽来到圣马科斯公墓,试图找到莫扎特的安葬地。当年的掘墓工早已不在人世,早先的墓地也已被挖掘再次利用,散在表面的骨头已被再次火化。1855年另一次对莫扎特墓穴的访查也告失败,于是人们只好在这里为莫扎特选定了一块地方安置衣冠冢。

尽管这些名动世界的音乐大师已经远去,但是他们的旋律却在这座城市的歌剧院中回响,维也纳国家歌剧院便是这其中之一。维也纳国家歌剧院是世界上最辉煌、显赫的歌剧机构之一,素有“维也纳的灵魂”之称。每年约三百多天的时间里,世界顶尖的歌唱家、指挥家和舞蹈家在这里向来自全世界的观众展示各自精湛的表演技艺。每年约有七十种不同的作品在这里上演,用世界上最繁忙的歌剧院来形容它,一点也不为过。此外,因有乐坛首屈一指的维也纳爱乐乐团作为驻院乐队,国家歌剧院自称拥有世界上顶级的歌剧管弦乐队实属当之无愧。

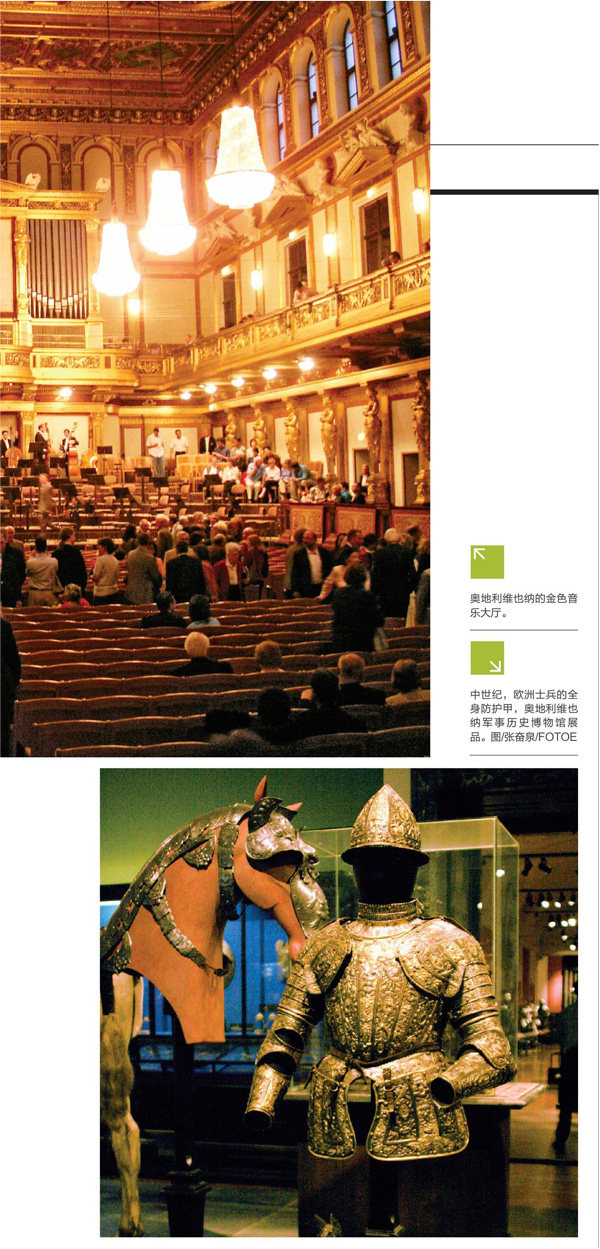

维也纳爱乐乐团是全球最著名的顶尖乐团之一。长久以来,它一直与最杰出的指挥家和无数著名作品的首演紧密联系在一起。此外,维也纳新年音乐会的盛名也远扬四海。不管是在名声显赫的维也纳金色大厅里,还是在萨尔茨堡音乐节期间,抑或在世界其他主要音乐城市的乐团巡演中,能够观看一场爱乐交响乐团的音乐会可谓是音乐爱好者的一份殊荣。维也纳爱乐乐团有一个其他任何乐团都难以比拟的优势,那就是它与维也纳国家歌剧院的特殊关系。乐团的创始人奥托·尼柯莱在1842年乐团成立之初制订了三条原则:只有维也纳国家歌剧院(时为宫廷歌剧院)乐团的成员方可加入维也纳爱乐乐团;乐团在艺术上、组织上和经济上独立,所有决议都要通过全体成员参与的民主程序产生;日常管理由民主程序产生的委员会执行。这三条极具远见和洞察力的原则后来成为了乐团的章程。

音乐之星

时间来到20世纪,随着西方科学技术的发展,传统的音乐理论和实践受到了强有力的挑战,音乐家们开始探索各种各样的新理论和表现方式。现代派音乐起源于曾经是古典音乐中心的维也纳,其代表人物是20世纪的音乐巨人勋伯格和他的学生贝尔格、威伯恩,他们号称“新维也纳乐派”。

在现代派系林立的音乐世界中,维也纳作为音乐之都焕发着新的光彩。维也纳的“音乐之星”是证明维也纳音乐传统的一种最新的方式。花岗岩和大理石的“星星”代表着一个个著名的音乐大师。这些“星星”布满维也纳河畔剧院到圣史蒂芬大教堂沿途的人行道两侧,途经金色大厅、国家歌剧院和音乐屋。“音乐之星”的设置是为了庆祝维也纳河畔剧院成立两百周年,于2002年4月6日落成。

由著名音乐专家组成的国际委员会最初将这份殊荣授予了七十位作曲家和演奏家,并不定期地增加其他音乐大师进入名单中。“音乐之星”的设计目的不仅是要让维也纳河畔剧院享有一份殊荣,同时也想给维也纳这座城市一份特殊的礼物,使游客和本地居民在日常生活中都能够时时看到并记起这座城市辉煌的音乐历史。

精神的守护与传播

维也纳是个生活的城市。但这里的人们不是为生活而生活,而是为美,为享受美而生活。

维也纳是座唯美的城市。为此,维也纳人绝不会随意毁坏它。支持维也纳人城市保护意识的理论,来自历史学家的那句名言:“从历史的原状认识历史”。欧洲人一向把自己的历史文化看得至高无上,因此他们从不会把历史的遗物当作岁月的垃圾。

1995年,奥地利政府决定与匈牙利政府联合举办世界博览会,并将空旷的多瑙河南岸规划为新区,像巴黎的拉德芳斯那样,兴建现代化的建筑场馆。但此举遭到了维也纳大众的反对。一种维也纳式的思维爆发了:世博会一来,一定会扰乱我们原本美好平静的生活!故而,通过维也纳全体市民的投票表决,最终还是把世博会给否决了。

于是,维也纳依旧是鲜花、皇宫、老街、咖啡、施特劳斯的旋律和“免费的音乐会”。

维也纳拥有世界上最悠久、丰富的音乐历史,在这一领域,任何其他城市都无法与之比拟。这里有贝多芬交响乐的浑厚有力,有莫扎特歌剧的神采飞扬,有舒伯特小夜曲的优美诗意和勃拉姆斯舞曲的浪漫激情……不会有哪座城市可以像她那样孕育了那么多举世瞩目的音乐机构:维也纳爱乐乐团、维也纳国家歌剧院、音乐之友协会、维也纳童声合唱团……

漫步于海利根施塔特(贝多芬当年居住在维也纳的这个区域)蜿蜒的鹅卵石道上,仿佛感受到贝多芬的心灵犹在,在狭窄拥挤的普鲁布斯巷里,失聪的绝望与痛苦激发他写下了催人心肠的《海利根施塔特遗嘱》,英雄痛苦的一生仿佛在眼前重现。踏上圣马科斯公墓的中心小路,走过最后一排墓碑,伟大的莫扎特正安息在附近的某块土地。音乐是维也纳的灵魂,这座城市也因为音乐而保持着顽强的生命力,数度激励着维也纳的人民从战争的废墟中站立起来。

循着悠扬的音乐声

维持着古老模样的维也纳很少有笔直的路,行走在这弯弯曲曲的街道上,两边的景物会像音符一样突然冒出来,漫步在大街小巷很容易让人想起音乐来。在这个音乐之都,最重要的并不是到处都是音乐会、音乐家雕像与故居,而是几乎随时随地都会感受到音乐的存在。所以勃拉姆斯说:“在维也纳散步可要小心,别踩着地上的音符。”

维也纳人是属于音乐的,在这个城市的任何一个小酒馆里,你随时可以听到歌声,这个连呼吸都带着音符的民族,唱起来就不会停住。这样的音乐氛围吸引了众多的音乐大师来此创作,维也纳也培养出了属于自己的音乐大师,现在的维也纳城区遍布他们的足迹。

近百个重要的音乐旧址分布在维也纳各个角落。为了纪念其中的六位音乐大师,维也纳博物馆专门开设了八个专为作曲家而保留的博物馆,包括:莫扎特博物馆、贝多芬博物馆(三处)、舒伯特博物馆(两处)、海顿博物馆(含勃拉姆斯纪念室)和小约翰·施特劳斯博物馆,这几个博物馆大部分位于作曲家生前的故居。每个博物馆都收藏了作曲家生活中某段特定时期具有纪念意义的物品。

这些著名的音乐大师大多生活在被称为古典音乐维也纳派的时期,维也纳被称为音乐之都,也是从这一时期开始的。

在欧洲的中世纪,绘画和音乐是被教会牢牢控制的两种艺术形式。但是到了中世纪末,也就是15世纪前后,在文艺复兴的推动下,教会对音乐的桎梏有所减轻,音乐彻底在民间流传开来。由于有了更为广阔的空间,更为丰富的创作源泉,音乐在重返市井之后,发展十分迅速。到了17世纪,由于乐器发展得越来越完善,这些乐器组成的管弦乐发出了天籁之音。这些天籁之音的发源地最初是在地中海沿岸的意大利和法国,但是随着财富向大西洋以北转移,地中海已经不再是欧洲文明的中心。此时的维也纳作为音乐之都开始崛起了,同时这里也曾是欧洲最强大帝国神圣罗马帝国的首都。17至18世纪,哈布斯堡家族使首都成为了中欧文化、经济和政治的中心。生活在这里的音乐家,他们的旋律也即将被更多的人接受,他们的作品即将走向世界的大舞台。

在维也纳音乐家走向前台的时候,首先要征服的就是本国那些挑剔的听众。由于欧洲最初的音乐圣地在意大利,土生土长的奥地利人莫扎特在维也纳饱受挫折。那时维也纳的听众,总是质疑任何本国的音乐人,觉得他们缺乏“阿尔卑斯山人”与生俱来的一些鉴赏品质。也就是说,当地人曾一度只认意大利的艺术家,而对国内真正的音乐人才不屑一顾,哪怕他们的才华惊世。当时有很多音乐家有迫于此,只得假装自己来自意大利以吸引眼球。

随着欧洲众多的音乐天才来到维也纳,维也纳听众的鉴赏水平终于得到了真正的提高。然而,当时不少音乐大师的作品是为贵族而创作或是直接题献给某位名人的,民间在等待一位真正属于他们的音乐大师。有“圆舞曲之王”美誉的约翰·施特劳斯便是这样一位音乐大师,他将音乐从金色的殿堂带到了民间。

维也纳之声

施特劳斯的《蓝色多瑙河》,全称《在美丽的蓝色多瑙河畔》,是全世界最受喜爱的音乐篇章之一。除了乐曲的魅力和给人带来的愉悦感之外,它还有一段不同寻常的故事。

1866年,普奥战争爆发。这一年的7月3日,在萨瓦多战役中,奥地利一败涂地,普鲁士一度兵临维也纳城下。在普鲁士的压迫下,沉闷的气氛笼罩全城。这一时期,施特劳斯极受大众欢迎,他的作品更是十分抢手。担任过维也纳男子合唱协会指挥的赫贝克为了扭转维也纳市民低沉的士气,就向他发出了这样一个邀请,为男子合唱协会写一首合唱歌曲。1867年2月15日,《蓝色多瑙河》首次公演于狄安娜舞厅,施特劳斯因为另一场皇家舞会未能出席,这部作品只被观众鼓掌返场了一次,以施特劳斯的标准看这基本上就算是首演失败。同年夏天,施特劳斯率领乐队在巴黎的万国博览会上演奏了此曲。当时,他差不多已经快忘了这首圆舞曲,只不过当天晚上突然想起它,便决定要演奏一下。这是该作品第一次在沉醉且静默中被人聆听,演出获得了极大的成功,巴黎人非常喜欢这首曲子。自此后,它的声望就再也没有消退过。在维也纳,它甚至被称为“第二国歌”,成为奥地利人民的骄傲。

城市灵魂之所

音乐是维也纳的灵魂,众多的音乐大师用细腻的心灵谱出灵魂的每一个音符,音乐之城并没有忘记这些音乐巨子,将他们的灵魂安置在城市最荣耀的地方——中央公墓,在这里,《安魂曲》一次次飘过,抚慰着城市的每一次哀伤。 中央公墓被称为“荣誉墓地”,又被称为“音乐家之墓”,这里安息着世界音乐史上那些最伟大的灵魂。依次拜谒大师们的灵魂,瞻仰墓碑上的一个个雕像,仿佛能听到从他们琴弦上流淌出的天籁之音。这里是奥地利的“先贤祠”,是全世界音乐爱好者心中的圣地。在墓地的中央是莫扎特的墓碑,墓碑最初立于圣马科斯公墓内,1891年莫扎特逝世一百周年时被移入中央公墓。圣马科斯公墓是维也纳最舒适宜人的去处之一,进入墓园,踏上布满鹅卵石的清幽小径,两旁栗树夹道,碑石挺立。前方空地开阔而静谧,不受尘世半点侵扰,这就是公墓的“万人冢”。这里某个地方正是音乐史上最神圣的一块净土——莫扎特的长眠地。

音乐史上最大的悲剧之一就是没人知道莫扎特下葬的确切位置。在圣史蒂芬大教堂的祝圣礼仪之后,莫扎特的尸体被运上了一辆马车直至圣马科斯公墓。他的几位朋友和学生本欲为其送行,但因为天气恶劣,只能作罢,于是莫扎特的尸体被匆匆埋进了一个无名乱坟堆。1844年初,康斯坦泽来到圣马科斯公墓,试图找到莫扎特的安葬地。当年的掘墓工早已不在人世,早先的墓地也已被挖掘再次利用,散在表面的骨头已被再次火化。1855年另一次对莫扎特墓穴的访查也告失败,于是人们只好在这里为莫扎特选定了一块地方安置衣冠冢。

尽管这些名动世界的音乐大师已经远去,但是他们的旋律却在这座城市的歌剧院中回响,维也纳国家歌剧院便是这其中之一。维也纳国家歌剧院是世界上最辉煌、显赫的歌剧机构之一,素有“维也纳的灵魂”之称。每年约三百多天的时间里,世界顶尖的歌唱家、指挥家和舞蹈家在这里向来自全世界的观众展示各自精湛的表演技艺。每年约有七十种不同的作品在这里上演,用世界上最繁忙的歌剧院来形容它,一点也不为过。此外,因有乐坛首屈一指的维也纳爱乐乐团作为驻院乐队,国家歌剧院自称拥有世界上顶级的歌剧管弦乐队实属当之无愧。

维也纳爱乐乐团是全球最著名的顶尖乐团之一。长久以来,它一直与最杰出的指挥家和无数著名作品的首演紧密联系在一起。此外,维也纳新年音乐会的盛名也远扬四海。不管是在名声显赫的维也纳金色大厅里,还是在萨尔茨堡音乐节期间,抑或在世界其他主要音乐城市的乐团巡演中,能够观看一场爱乐交响乐团的音乐会可谓是音乐爱好者的一份殊荣。维也纳爱乐乐团有一个其他任何乐团都难以比拟的优势,那就是它与维也纳国家歌剧院的特殊关系。乐团的创始人奥托·尼柯莱在1842年乐团成立之初制订了三条原则:只有维也纳国家歌剧院(时为宫廷歌剧院)乐团的成员方可加入维也纳爱乐乐团;乐团在艺术上、组织上和经济上独立,所有决议都要通过全体成员参与的民主程序产生;日常管理由民主程序产生的委员会执行。这三条极具远见和洞察力的原则后来成为了乐团的章程。

音乐之星

时间来到20世纪,随着西方科学技术的发展,传统的音乐理论和实践受到了强有力的挑战,音乐家们开始探索各种各样的新理论和表现方式。现代派音乐起源于曾经是古典音乐中心的维也纳,其代表人物是20世纪的音乐巨人勋伯格和他的学生贝尔格、威伯恩,他们号称“新维也纳乐派”。

在现代派系林立的音乐世界中,维也纳作为音乐之都焕发着新的光彩。维也纳的“音乐之星”是证明维也纳音乐传统的一种最新的方式。花岗岩和大理石的“星星”代表着一个个著名的音乐大师。这些“星星”布满维也纳河畔剧院到圣史蒂芬大教堂沿途的人行道两侧,途经金色大厅、国家歌剧院和音乐屋。“音乐之星”的设置是为了庆祝维也纳河畔剧院成立两百周年,于2002年4月6日落成。

由著名音乐专家组成的国际委员会最初将这份殊荣授予了七十位作曲家和演奏家,并不定期地增加其他音乐大师进入名单中。“音乐之星”的设计目的不仅是要让维也纳河畔剧院享有一份殊荣,同时也想给维也纳这座城市一份特殊的礼物,使游客和本地居民在日常生活中都能够时时看到并记起这座城市辉煌的音乐历史。

精神的守护与传播

维也纳是个生活的城市。但这里的人们不是为生活而生活,而是为美,为享受美而生活。

维也纳是座唯美的城市。为此,维也纳人绝不会随意毁坏它。支持维也纳人城市保护意识的理论,来自历史学家的那句名言:“从历史的原状认识历史”。欧洲人一向把自己的历史文化看得至高无上,因此他们从不会把历史的遗物当作岁月的垃圾。

1995年,奥地利政府决定与匈牙利政府联合举办世界博览会,并将空旷的多瑙河南岸规划为新区,像巴黎的拉德芳斯那样,兴建现代化的建筑场馆。但此举遭到了维也纳大众的反对。一种维也纳式的思维爆发了:世博会一来,一定会扰乱我们原本美好平静的生活!故而,通过维也纳全体市民的投票表决,最终还是把世博会给否决了。

于是,维也纳依旧是鲜花、皇宫、老街、咖啡、施特劳斯的旋律和“免费的音乐会”。