论文部分内容阅读

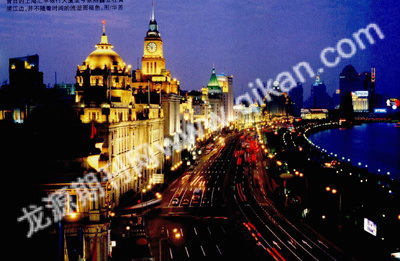

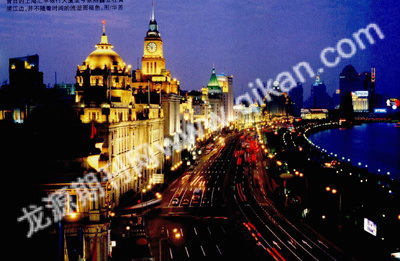

纵使今天来看,伫立在外滩12号上的汇丰银行大楼仍然是外滩上最耀眼的建筑之一。它那巨大的希腊式穹顶正对黄浦江,吸引着过往游人的目光。从某种意义上讲,它的历史就是简明的近现代上海史。

1923年6月23日正午,上海租界万人空巷,数以十万计的上海市民潮水般地涌向外滩,争睹新建成的汇丰银行大厦的风采。这一天,隆重的落成典礼上花篮遍地,礼炮轰鸣,吸引了政府和各界要人纷纷前来祝贺。

这栋耗资1000万元的大楼主体5层,中部7层,钢框架,并以砖填充,用石材贴面。大楼内安装有当时世界上最先进的冷暖设备。精雕细刻的外表美轮美奂,希腊式圆形穹顶直插云霄,这栋新大楼不但使得汇丰银行在上海银行界的领袖地位更加稳固,也立刻成为了这个远东金融中心的新地标。“这是苏伊士运河到白令海峡之间最漂亮的建筑”,参加庆典的人评价说。

尽管如此,细心的人士还是能隐隐感觉到这栋充满西方古典主义风格的建筑里的中国元素。比如,它那贯穿三层的立柱是科林斯式的,但大门却是仿中国衙门式的;它的拱形门廊是西式的,但门厅却是一个八角形的,据说设计理念是来自于中国《周易》的八卦;它的大门口摆了一对威武的铜狮子,这明显是受到中国王府的启发,但这两只狮子却各有一个洋名,张嘴的叫史蒂芬,闭嘴的叫施迪,恰好是汇丰当时的大班和上海分行经理的名字。除此之外,更重要的是,站在前排剪彩的是洋总裁、洋经理,而在后排迎来送往的却是土生土长的中国买办。

这种中外混杂的景象,隐喻了汇丰进入中国的全部历程,这个自1865年就在上海设立了分行的金融界巨头,代表了西方资本世界在这个古老帝国探险梦的种种传奇,而今新落成的汇丰大厦,只不过是这棵梦想大树的又一颗果实。

第一笔投资

1864年,英商会德丰洋行的大班麦克林(David McLean)得知汇丰要在上海设立分行,由于看好银行业前景,他立刻准备回国筹资。但此时却缺少2000两白银的回国费用。万般无奈之下,他想起了在上海三余钱庄当跑街的王槐山。

王槐山经常往来于钱庄、洋行间,办事老练,素有信用,讲义气。麦克林找到王槐山借款,声明此去少则半年,多则九月,届时本利归还,绝不食言。或许是被麦克林的诚恳打动,王槐山答应帮忙,他擅自从钱庄客户的存款中挪用一部分借给了麦克林。

谁知麦克林一去就没了音讯,至年终钱庄结账,王槐山挪用庄款的事情暴露。尽管三余钱庄的老板是王槐山的舅舅,但迫于行规,王槐山还是被开除。1865年,麦克林带着从英国筹来的巨款回到上海开设了汇丰银行上海分行,并担任分行经理。而王槐山则被委任为汇丰第一任买办。

汇丰银行在上海的历程,就是由这样两笔充满冒险精神的投资开启的。麦克林投资了汇丰,而王槐山投资了麦克林。从某种意义上讲,王槐山的2000两白银的投资远远超出了个人意义,这是一个本地群体对外来新规则制定者所下的赌注。

这批游走在上海滩的钱庄跑街,是最早一批和外国人打交道的中国人。他们最早熟悉了外国商行、银行的操作规则,最早洞悉了这批外来者迟早会主导这个商埠未来的大潮流。在大多数国人还对洋话嗤之以鼻时,他们就开始操着蹩脚的洋泾浜英语充当中外之间交往的桥梁。

王槐山的赌注显然是押赢了,他不但拿到了120两白银的月薪,还在不到十年的时间里,攒下了百万家产。赌赢的不仅仅是王槐山,还有那些同样服务于其他在各个洋行、银行的买办们,他们成为了上海滩第一批“暴发户”。《剑桥中国史》曾写道,“从1842年到1894年,买办的全部收入约五亿三千万两……考虑到分润这笔收入的人数和1902年外人在华全部投资只有五亿八千四百万两,这笔钱就相当可观了。”

而麦克林的投资显然也没有吃亏,有了王槐山的帮助,汇丰在上海的业务进展的一帆风顺,不但和本土钱庄保持了良好的合作关系,还成为了清政府的借款人。

风起云涌

汇丰上海分行刚刚开业时,由于外滩已被各捷足先登的洋行公司占满,谁也没有出让土地的意向,汇丰银行只得暂时租用位于外滩的中央饭店(今和平饭店南楼处)底层对外营业。但仅仅过了十多年,汇丰银行就成长为远东最大、最有声誉的一家银行。

而汇丰银行上海分行的营业额,不但居各地分行之首,甚至超过了香港总行。它与怡和洋行合设中英公司,先后经理沪宁、广九多条铁路贷款。它还大量发行钞票,且“流通最广、信用最著”。一度,沪上的其他诸多洋行都要仰赖汇丰进行资金周转。中国的富商巨贾、政客军阀,也纷纷将巨额现款存放汇丰。

随着业务的扩大,汇丰银行在1873年花高价买得原运动事业基金会外滩12号的地块,并对基金会大楼重新装修,搬出了原来租用的中央饭店。

汇丰的成功无疑是对上海这个冒险家乐园最好的广告,而那些依附于这个淘金神话而发迹的人群,也成为怀揣梦想,前来这个商埠闯荡的人们竞相效仿的对象。

席正甫就是在这个大背景之下走进汇丰的。1860年,不满20岁的席正甫跟随家人来到上海,而后和哥哥合办了一个钱庄。但正是看到了外资银行的光明前景,他宁可来到汇丰,从一个最底层的“跑楼”做起。

1874年,清政府因国库空虚,派天津海关道孙竹堂筹款。而席正甫在中国钱庄积累下来的人脉关系此时派上了用场,他远赴天津,与清政府洽谈借款事宜。清廷以盐税为担保,以年息8厘的高利息,获得汇丰银行200万两10年期借款,这就是“福建台防借款”。这笔政治贷款的成功,不仅让汇丰银行在中国的影响一下子扩大了数倍,也让席正甫一举成名,不久就顶替了王槐山,成为汇丰的第二任买办。

这个富于冒险精神的苏州人,在汇丰的大楼里,最终成为上海滩最炙手可热的中国人。他不但稳稳地掌握着汇丰上海分行这艘资本巨舰的大副位置,更成为晚清官场中那些风云人物的座上宾。

上海道台袁树勋与他结拜为兄弟,李鸿章、沈葆桢、盛宣怀等朝廷重臣与他过往甚密,封疆大吏左宗棠甚至在每次来沪时,都要拜会这位洋银行里的中国买办。

上海滩点石成金、翻云覆雨的魔力在席正甫身上表现得淋漓尽致。它不但让空手闯荡的年轻人,在十多年的时间里就变成富豪,还让中国人崇拜了数千年的官场权力,在资本的面前发生了逆转。

当李鸿章、左宗棠保举席正甫出任大清帝国的官员时,这位在不少国人眼中的“洋奴才”没有犹豫就拒绝了。这一“不识抬举”的举动,恰恰代表的是上海滩上最精明的群体最富于长远眼光的选择——与朝不保夕,风云莫测的官场相比,依附资本,掌握潮流,显然来得更加实惠,也更加保险。

席家的后代应该感谢这一前瞻性的选择,在1905年席正甫去世时,席家已经构建起一个庞大的资产帝国,不但拥有多家钱庄,还在浦东、南京路、凤阳路一带购置了众多的房产。不仅仅如此,汇丰上海分行买办的职位由席家把持了三代,一直到汇丰银行新大楼建成的1923年,买办依然由席家的子弟担任,他的名字叫做席鹿笙。在风起云涌的晚清年代,那些世袭的官宦人家随着大时代的变动不知去向,而这个依附资本的买办却稳如磐石。甚至在大小34家外资银行中,有17家的买办都是由席家人担任的。

大变局

席鹿笙继承买办职位是在1922年,而这一年,也是汇丰进入中国的巅峰期,盈利达到了创纪录的1293万元,大连、烟台分行相继开业。经过近60年的发展,这个野心勃勃资本巨子,凭借着上海滩的滋养,已经成为远东乃至全球最大的银行之一。

此前两年,它强势地购买下邻近的外滩10号美丰银行和11号别发银行的房产,并完成远东最大的银行大楼设计稿。这个新图纸显示,大楼的建筑基地北起海关大楼,南到福州路,东自外滩,西至四川路,占地面积达62000平方米,一旦完成,将成为外滩体量最大的建筑。

1921年,新大楼动工。据当时的报刊记载,奠基仪式选在了中国农历五月初五,是请了风水先生专门看过,还在奠基石下按中国传统埋下了压胜钱,以及世界各国的各种银币。当建筑封顶时,汇丰也定制了许多刻有中文的“上樑钱”,分散藏在建筑的各个暗角。

而这一看似可笑的举动,正是汇丰能够顺利进入中国,并迅速发展起来的全部奥秘——在最具国际化的外表下,坚持本土化的策略。从这一意义上讲,席鹿笙能够承袭三代买办职务,也正是汇丰这一策略的结果。

席鹿笙那栋位于福熙路的洋楼,装饰考究,内有洋气的西式客厅。与其祖父蹩脚的洋泾浜英语相比,席鹿笙标准的英国口音已经让人难以分别内外。这个吃着西式早点,经常去跑马场游玩的中国人,掌握着当时最新最现代的管理知识。

显然,席鹿笙已不仅仅只是汇丰本土策略之子,更是上海开埠之子。以汇丰为代表的海外商团,带来的不仅仅是资本,还有背后铺天盖地的西式文明。席鹿笙的成长历程,实际上就是上海滩的巨变历程,而这一变化,甚至早在他出生之前就已经发生了。

1856年,上海出现西式街道,1865年有了煤气灯,1881年有了电话,1882年有了电,1884年有了自来水,1901年有了汽车,1908有了电车,此外,电灯、电扇、无线收音机、洋房、沙发,雪茄、香水、高跟鞋、美容厅、回力球馆、瑞士手表、啤酒、舞厅……全球最新鲜、最时尚、最奢侈的物品,在这里无不应有尽有。

中国广阔的市场与席鹿笙这样的中国买办发生联系,席鹿笙们与外资银行发生联系,而外资银行又和国际最新的制造业发生联系。就这样,大上海,乃至中国就已经成为全球贸易的一分子了。

每天早晨九点半,当汇丰银行正点挂出先令牌价的时候,整个上海滩,甚至整个中国都为之活跃起来。炒家们看清牌价后,转身融入到上海滩的茫茫商海之中,无数的投机、暴富、阴谋、仗义都在这远东最大的商埠日复一日地上演。

这样的局面让汇丰银行总董蓝恩感到满意,正是出于对中国的信心,他在汇丰上海分行新大楼落成典礼上致辞说:“本行所以不惜巨资造此华厦者,实因深信中国将来甚有希望,其商务必发达到无可限量……”

但后来的局面显然又不是他所能预料到的。十多年后,曾被英国击败过的那个东方小国,控制了上海滩,又过十多年,上海政权易手,汇丰银行没有像其他银行一样选择撤离,它决定坚守在哺育了自己近百年的上海滩。

但由于业务量剧减,每日的收入甚至不足以应付这座庞大建筑的巨额开支。1954年,按照国际上惯用的方法,汇丰银行将该大楼作价后归上海市人民政府接管。1955年,这栋大楼成为政府所在地,称为“市府大楼”。

又过了40年,上海市政府决定恢复外滩金融街。1997年,通过房产置换,又一家银行成为了这栋大楼的新主人,这就是浦东发展银行。

此时的上海滩,又恢复了往日外资云集的景象。而这样的局面也让王韬早在1864年,也就是汇丰进入上海的前一年的预言更加深邃,这位晚清最著名的评论家曾写到:现在,外国人从地球上的各个角落向中国聚集,这的确是史无前例的事件——天下大变局。

“远东华尔街”

外滩的历史就是上海近代史的缩影,而外滩的精华就在于那些被称为“万国建筑博览”的外滩建筑群。在鳞次栉比的建筑中,又有众多由当时的银行出资兴建。它们美轮美奂,共同构筑了昔日“远东华尔街”的风采。

有利大楼

原名联合大楼,为美国有利银行所有。大楼于1916年建成,楼高7层,仿效文艺复兴建筑风格。现为新加坡佳通私人投资有限公司。

中国通商银行大楼

1897年,中国人自筹资金开设第一家银行——中国通商银行。该楼是一幢假四层的歌特式建筑。它在中国金融史上写下了开篇性的一页。

大北电报公司大楼

自1908年建成以来,它已四度易主,最早称为大北电报公司大楼,后为中国通商银行及长江航运公司所用。是一座文艺复兴式风格的大楼。

交通银行大楼

1890年,德华银行购下此地块,并对原有的4层楼“东印度式”房子稍加改建,即进入使用。1917年,德华银行离开中国,其外滩14号行址即被交通银行所用,交通银行便成为进入外滩的第二家华资银行。1946年开始重建,1948年10月竣工。

华俄道胜银行大楼

华俄道胜银行是近代中国第一家、也是唯一一家由清政府官方与外资合办的银行。1899年华俄道胜银行在上海设立分行,购下此地块并兴建了银行大楼,后由国民党政府接管,归中央银行使用,又被叫作“中央银行大楼”。此楼是外滩第一幢以天然石块堆砌起来的建筑,并一直安全使用至今。

台湾银行大楼

现今招商银行上海分行之所在。该楼兴建于1924年,占地904平方米。整体上属于日本近代西洋建筑风格。东立面配以四根欧洲古典主义式的柱子,从而使其富有欧洲古典建筑风格。

麦加利银行大楼

上海第一家外资银行丽如银行,就开在如今被人们称作麦加利银行大楼之内。1892年,上海第一家外资银行丽如银行破产,其行址被麦加利银行买下。该楼于1922年-1923年由麦加利银行建造。

和平饭店南楼(原汇中饭店)

原名中央饭店。汇丰银行上海分行最早的办公地点。这座美国风格的六层楼房建于1906年,红砖腰线特别引人注目。

中国银行大楼

是外滩众多建筑中唯一一幢由中国人自己设计和建造的大楼。当时的中国银行是国民党政府四大官办银行之一,前身是成立于1905年9月总行设在北京的“大清户部银行”。1917年,中国对德国宣战后,外滩23号德国总会大楼作为敌产被没收,归中国银行使用。1934年,中国银行斥巨资拆除德国总会大楼建新楼。

东方大楼

原为法商东方汇理银行上海分行,建于1911年,是一幢带有法国情调的巴洛克风格建筑。

(资讯整理李远江)

1923年6月23日正午,上海租界万人空巷,数以十万计的上海市民潮水般地涌向外滩,争睹新建成的汇丰银行大厦的风采。这一天,隆重的落成典礼上花篮遍地,礼炮轰鸣,吸引了政府和各界要人纷纷前来祝贺。

这栋耗资1000万元的大楼主体5层,中部7层,钢框架,并以砖填充,用石材贴面。大楼内安装有当时世界上最先进的冷暖设备。精雕细刻的外表美轮美奂,希腊式圆形穹顶直插云霄,这栋新大楼不但使得汇丰银行在上海银行界的领袖地位更加稳固,也立刻成为了这个远东金融中心的新地标。“这是苏伊士运河到白令海峡之间最漂亮的建筑”,参加庆典的人评价说。

尽管如此,细心的人士还是能隐隐感觉到这栋充满西方古典主义风格的建筑里的中国元素。比如,它那贯穿三层的立柱是科林斯式的,但大门却是仿中国衙门式的;它的拱形门廊是西式的,但门厅却是一个八角形的,据说设计理念是来自于中国《周易》的八卦;它的大门口摆了一对威武的铜狮子,这明显是受到中国王府的启发,但这两只狮子却各有一个洋名,张嘴的叫史蒂芬,闭嘴的叫施迪,恰好是汇丰当时的大班和上海分行经理的名字。除此之外,更重要的是,站在前排剪彩的是洋总裁、洋经理,而在后排迎来送往的却是土生土长的中国买办。

这种中外混杂的景象,隐喻了汇丰进入中国的全部历程,这个自1865年就在上海设立了分行的金融界巨头,代表了西方资本世界在这个古老帝国探险梦的种种传奇,而今新落成的汇丰大厦,只不过是这棵梦想大树的又一颗果实。

第一笔投资

1864年,英商会德丰洋行的大班麦克林(David McLean)得知汇丰要在上海设立分行,由于看好银行业前景,他立刻准备回国筹资。但此时却缺少2000两白银的回国费用。万般无奈之下,他想起了在上海三余钱庄当跑街的王槐山。

王槐山经常往来于钱庄、洋行间,办事老练,素有信用,讲义气。麦克林找到王槐山借款,声明此去少则半年,多则九月,届时本利归还,绝不食言。或许是被麦克林的诚恳打动,王槐山答应帮忙,他擅自从钱庄客户的存款中挪用一部分借给了麦克林。

谁知麦克林一去就没了音讯,至年终钱庄结账,王槐山挪用庄款的事情暴露。尽管三余钱庄的老板是王槐山的舅舅,但迫于行规,王槐山还是被开除。1865年,麦克林带着从英国筹来的巨款回到上海开设了汇丰银行上海分行,并担任分行经理。而王槐山则被委任为汇丰第一任买办。

汇丰银行在上海的历程,就是由这样两笔充满冒险精神的投资开启的。麦克林投资了汇丰,而王槐山投资了麦克林。从某种意义上讲,王槐山的2000两白银的投资远远超出了个人意义,这是一个本地群体对外来新规则制定者所下的赌注。

这批游走在上海滩的钱庄跑街,是最早一批和外国人打交道的中国人。他们最早熟悉了外国商行、银行的操作规则,最早洞悉了这批外来者迟早会主导这个商埠未来的大潮流。在大多数国人还对洋话嗤之以鼻时,他们就开始操着蹩脚的洋泾浜英语充当中外之间交往的桥梁。

王槐山的赌注显然是押赢了,他不但拿到了120两白银的月薪,还在不到十年的时间里,攒下了百万家产。赌赢的不仅仅是王槐山,还有那些同样服务于其他在各个洋行、银行的买办们,他们成为了上海滩第一批“暴发户”。《剑桥中国史》曾写道,“从1842年到1894年,买办的全部收入约五亿三千万两……考虑到分润这笔收入的人数和1902年外人在华全部投资只有五亿八千四百万两,这笔钱就相当可观了。”

而麦克林的投资显然也没有吃亏,有了王槐山的帮助,汇丰在上海的业务进展的一帆风顺,不但和本土钱庄保持了良好的合作关系,还成为了清政府的借款人。

风起云涌

汇丰上海分行刚刚开业时,由于外滩已被各捷足先登的洋行公司占满,谁也没有出让土地的意向,汇丰银行只得暂时租用位于外滩的中央饭店(今和平饭店南楼处)底层对外营业。但仅仅过了十多年,汇丰银行就成长为远东最大、最有声誉的一家银行。

而汇丰银行上海分行的营业额,不但居各地分行之首,甚至超过了香港总行。它与怡和洋行合设中英公司,先后经理沪宁、广九多条铁路贷款。它还大量发行钞票,且“流通最广、信用最著”。一度,沪上的其他诸多洋行都要仰赖汇丰进行资金周转。中国的富商巨贾、政客军阀,也纷纷将巨额现款存放汇丰。

随着业务的扩大,汇丰银行在1873年花高价买得原运动事业基金会外滩12号的地块,并对基金会大楼重新装修,搬出了原来租用的中央饭店。

汇丰的成功无疑是对上海这个冒险家乐园最好的广告,而那些依附于这个淘金神话而发迹的人群,也成为怀揣梦想,前来这个商埠闯荡的人们竞相效仿的对象。

席正甫就是在这个大背景之下走进汇丰的。1860年,不满20岁的席正甫跟随家人来到上海,而后和哥哥合办了一个钱庄。但正是看到了外资银行的光明前景,他宁可来到汇丰,从一个最底层的“跑楼”做起。

1874年,清政府因国库空虚,派天津海关道孙竹堂筹款。而席正甫在中国钱庄积累下来的人脉关系此时派上了用场,他远赴天津,与清政府洽谈借款事宜。清廷以盐税为担保,以年息8厘的高利息,获得汇丰银行200万两10年期借款,这就是“福建台防借款”。这笔政治贷款的成功,不仅让汇丰银行在中国的影响一下子扩大了数倍,也让席正甫一举成名,不久就顶替了王槐山,成为汇丰的第二任买办。

这个富于冒险精神的苏州人,在汇丰的大楼里,最终成为上海滩最炙手可热的中国人。他不但稳稳地掌握着汇丰上海分行这艘资本巨舰的大副位置,更成为晚清官场中那些风云人物的座上宾。

上海道台袁树勋与他结拜为兄弟,李鸿章、沈葆桢、盛宣怀等朝廷重臣与他过往甚密,封疆大吏左宗棠甚至在每次来沪时,都要拜会这位洋银行里的中国买办。

上海滩点石成金、翻云覆雨的魔力在席正甫身上表现得淋漓尽致。它不但让空手闯荡的年轻人,在十多年的时间里就变成富豪,还让中国人崇拜了数千年的官场权力,在资本的面前发生了逆转。

当李鸿章、左宗棠保举席正甫出任大清帝国的官员时,这位在不少国人眼中的“洋奴才”没有犹豫就拒绝了。这一“不识抬举”的举动,恰恰代表的是上海滩上最精明的群体最富于长远眼光的选择——与朝不保夕,风云莫测的官场相比,依附资本,掌握潮流,显然来得更加实惠,也更加保险。

席家的后代应该感谢这一前瞻性的选择,在1905年席正甫去世时,席家已经构建起一个庞大的资产帝国,不但拥有多家钱庄,还在浦东、南京路、凤阳路一带购置了众多的房产。不仅仅如此,汇丰上海分行买办的职位由席家把持了三代,一直到汇丰银行新大楼建成的1923年,买办依然由席家的子弟担任,他的名字叫做席鹿笙。在风起云涌的晚清年代,那些世袭的官宦人家随着大时代的变动不知去向,而这个依附资本的买办却稳如磐石。甚至在大小34家外资银行中,有17家的买办都是由席家人担任的。

大变局

席鹿笙继承买办职位是在1922年,而这一年,也是汇丰进入中国的巅峰期,盈利达到了创纪录的1293万元,大连、烟台分行相继开业。经过近60年的发展,这个野心勃勃资本巨子,凭借着上海滩的滋养,已经成为远东乃至全球最大的银行之一。

此前两年,它强势地购买下邻近的外滩10号美丰银行和11号别发银行的房产,并完成远东最大的银行大楼设计稿。这个新图纸显示,大楼的建筑基地北起海关大楼,南到福州路,东自外滩,西至四川路,占地面积达62000平方米,一旦完成,将成为外滩体量最大的建筑。

1921年,新大楼动工。据当时的报刊记载,奠基仪式选在了中国农历五月初五,是请了风水先生专门看过,还在奠基石下按中国传统埋下了压胜钱,以及世界各国的各种银币。当建筑封顶时,汇丰也定制了许多刻有中文的“上樑钱”,分散藏在建筑的各个暗角。

而这一看似可笑的举动,正是汇丰能够顺利进入中国,并迅速发展起来的全部奥秘——在最具国际化的外表下,坚持本土化的策略。从这一意义上讲,席鹿笙能够承袭三代买办职务,也正是汇丰这一策略的结果。

席鹿笙那栋位于福熙路的洋楼,装饰考究,内有洋气的西式客厅。与其祖父蹩脚的洋泾浜英语相比,席鹿笙标准的英国口音已经让人难以分别内外。这个吃着西式早点,经常去跑马场游玩的中国人,掌握着当时最新最现代的管理知识。

显然,席鹿笙已不仅仅只是汇丰本土策略之子,更是上海开埠之子。以汇丰为代表的海外商团,带来的不仅仅是资本,还有背后铺天盖地的西式文明。席鹿笙的成长历程,实际上就是上海滩的巨变历程,而这一变化,甚至早在他出生之前就已经发生了。

1856年,上海出现西式街道,1865年有了煤气灯,1881年有了电话,1882年有了电,1884年有了自来水,1901年有了汽车,1908有了电车,此外,电灯、电扇、无线收音机、洋房、沙发,雪茄、香水、高跟鞋、美容厅、回力球馆、瑞士手表、啤酒、舞厅……全球最新鲜、最时尚、最奢侈的物品,在这里无不应有尽有。

中国广阔的市场与席鹿笙这样的中国买办发生联系,席鹿笙们与外资银行发生联系,而外资银行又和国际最新的制造业发生联系。就这样,大上海,乃至中国就已经成为全球贸易的一分子了。

每天早晨九点半,当汇丰银行正点挂出先令牌价的时候,整个上海滩,甚至整个中国都为之活跃起来。炒家们看清牌价后,转身融入到上海滩的茫茫商海之中,无数的投机、暴富、阴谋、仗义都在这远东最大的商埠日复一日地上演。

这样的局面让汇丰银行总董蓝恩感到满意,正是出于对中国的信心,他在汇丰上海分行新大楼落成典礼上致辞说:“本行所以不惜巨资造此华厦者,实因深信中国将来甚有希望,其商务必发达到无可限量……”

但后来的局面显然又不是他所能预料到的。十多年后,曾被英国击败过的那个东方小国,控制了上海滩,又过十多年,上海政权易手,汇丰银行没有像其他银行一样选择撤离,它决定坚守在哺育了自己近百年的上海滩。

但由于业务量剧减,每日的收入甚至不足以应付这座庞大建筑的巨额开支。1954年,按照国际上惯用的方法,汇丰银行将该大楼作价后归上海市人民政府接管。1955年,这栋大楼成为政府所在地,称为“市府大楼”。

又过了40年,上海市政府决定恢复外滩金融街。1997年,通过房产置换,又一家银行成为了这栋大楼的新主人,这就是浦东发展银行。

此时的上海滩,又恢复了往日外资云集的景象。而这样的局面也让王韬早在1864年,也就是汇丰进入上海的前一年的预言更加深邃,这位晚清最著名的评论家曾写到:现在,外国人从地球上的各个角落向中国聚集,这的确是史无前例的事件——天下大变局。

“远东华尔街”

外滩的历史就是上海近代史的缩影,而外滩的精华就在于那些被称为“万国建筑博览”的外滩建筑群。在鳞次栉比的建筑中,又有众多由当时的银行出资兴建。它们美轮美奂,共同构筑了昔日“远东华尔街”的风采。

有利大楼

原名联合大楼,为美国有利银行所有。大楼于1916年建成,楼高7层,仿效文艺复兴建筑风格。现为新加坡佳通私人投资有限公司。

中国通商银行大楼

1897年,中国人自筹资金开设第一家银行——中国通商银行。该楼是一幢假四层的歌特式建筑。它在中国金融史上写下了开篇性的一页。

大北电报公司大楼

自1908年建成以来,它已四度易主,最早称为大北电报公司大楼,后为中国通商银行及长江航运公司所用。是一座文艺复兴式风格的大楼。

交通银行大楼

1890年,德华银行购下此地块,并对原有的4层楼“东印度式”房子稍加改建,即进入使用。1917年,德华银行离开中国,其外滩14号行址即被交通银行所用,交通银行便成为进入外滩的第二家华资银行。1946年开始重建,1948年10月竣工。

华俄道胜银行大楼

华俄道胜银行是近代中国第一家、也是唯一一家由清政府官方与外资合办的银行。1899年华俄道胜银行在上海设立分行,购下此地块并兴建了银行大楼,后由国民党政府接管,归中央银行使用,又被叫作“中央银行大楼”。此楼是外滩第一幢以天然石块堆砌起来的建筑,并一直安全使用至今。

台湾银行大楼

现今招商银行上海分行之所在。该楼兴建于1924年,占地904平方米。整体上属于日本近代西洋建筑风格。东立面配以四根欧洲古典主义式的柱子,从而使其富有欧洲古典建筑风格。

麦加利银行大楼

上海第一家外资银行丽如银行,就开在如今被人们称作麦加利银行大楼之内。1892年,上海第一家外资银行丽如银行破产,其行址被麦加利银行买下。该楼于1922年-1923年由麦加利银行建造。

和平饭店南楼(原汇中饭店)

原名中央饭店。汇丰银行上海分行最早的办公地点。这座美国风格的六层楼房建于1906年,红砖腰线特别引人注目。

中国银行大楼

是外滩众多建筑中唯一一幢由中国人自己设计和建造的大楼。当时的中国银行是国民党政府四大官办银行之一,前身是成立于1905年9月总行设在北京的“大清户部银行”。1917年,中国对德国宣战后,外滩23号德国总会大楼作为敌产被没收,归中国银行使用。1934年,中国银行斥巨资拆除德国总会大楼建新楼。

东方大楼

原为法商东方汇理银行上海分行,建于1911年,是一幢带有法国情调的巴洛克风格建筑。

(资讯整理李远江)