论文部分内容阅读

地下之火,在火井蔓延千年,而华夏历史中,“火井”对文明的影响是几乎无法用“代”来计算的了。

2006年7月,我站在了邛崃市火井镇河北街的尾端,一幢当地人称为“海屋”的高大老宅院前,这就是火井镇上乃至整个邛崃西路,上世纪中叶最富丽堂皇的宅子。几位儿童拿着当地俗称“火井发饽饽”:一种由大米、糯米混杂蒸制而成的白糕,从我身旁一闪而过,消失在古街的深处。

“新”、“老”并存的古镇

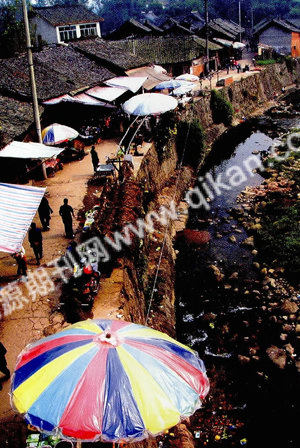

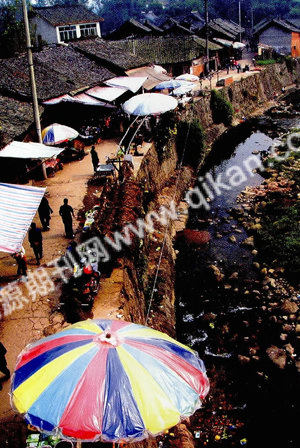

火井镇,这座新老参半的场镇,文井江的支流盐井溪穿场而过,清澈见底的流水如同一条界河将新、老城镇截然分开。新镇,即河南街,在去天台山的大路两侧,虽街道宽阔,房屋齐整,却毫无市井气象;北边的河北街就是古老的街道,镇民毗邻而居,吊楼下临江河,上面街市,处处弥散着一种古香古色的宁静气息。

相传在古代,此地不过是二十来户人家的深山小乡场,因高姓居多,故名高家场,当地人又简称为高场。一些遗失在这里的石碑上面记载着有关火井镇的历史:北周时期(557-581年)就在取火煮盐的天罡祠侧设置了火井镇,从此它成了一级正式的行政区划地名。隋炀帝大业十二年(616年)火井镇升置为火井县,直到元朝至元二十一年(1284年),整整668年时间,这里一直是县级行政单位。无论是作为镇还是作为县,抑或以前的非行政称谓,火井至今没有更改过名称。

和其他大多数的古镇一样,这个宁静而古朴的小镇,总是伴随着太多的坎坷与磨难。以民国的《邛崃县志》为例,自民国以来,火井老街数遇严重火灾水患,损失惨重。1942年7月23日晚,老街中段发生一起严重火灾。起火原因是中街开屠场的邓宣廷家雇工张连之晚饭后在低矮的草房内烧鸦片,灯未灭就睡着了。

灾后,当地乡绅组成了“修复街房委员会”,决定以房主出钱为主,募集捐款为辅,统一规划,统一修建,前后共计花费一万二千元,于1944年全部完工。修复的新街房,左右两边铺面整齐,高低一致,较前整齐美观。但好景不长,不久,某日凌晨,盐井溪洪水猛涨,冲毁中桥下面顺河边的吊脚楼十多间,并冲毁台子坝南侧的平石桥。后来人们只修复了河堤,未复修街房,火井镇老街便成了今天半边街的格局。

依县志所记,重建之火井县衙规模宏大,建筑布局甚为理想。县衙坐北向南,衙门外有个小坝子。衙门口的两扇厚重木门上彩绘有威风凛凛的秦胡二将,作为门神。门两旁有石狮雄峙,高约三尺。

1934年此地废县后,此衙门先后改作区公所、联保处、乡公所。因年久失修,房屋逐渐损坏。解放后,将房屋分给几户贫苦农民,分为私有。他们各自进行改建,遂旧貌已没。火井县衙的沉浮历史,从某个侧面而言,就是火井老街的历史。

世界第一井

对那些络绎不绝、熙熙攘攘到火井镇旅游或摄影的人们而言,这个小镇今天的辉煌就是眼前这些保存尚好的清代民国古建筑了。在他们的脑海中,小镇古朴而宁静的日常生活,构筑起了它全部的魂魄与灵气。但历史的真相却远非如此,时光如若倒流两千年,我脚下这个在国内摄影圈中早大名鼎鼎的“古镇天堂”,可能还只是一处杂草丛生的荒蛮之地,而离此地西处1公里远的某个地方,才应该是今日火井镇真实的前身。

山脚公路边,我来到了现存最早的火井遗迹旁:这是一眼古井,就在山脚下的路边。井台高约半米,竟是灰黑色的汉砖垒砌,砖壁的菱形图案依然清晰。古井内径1米,井口呈六角形,俯身下看,井中犹有一汪清水照见人影。井旁,一座红砂石打造的石碑巍然矗立,碑高6米,顶端雕塑为烈焰升腾。碑的正面,对着大路,远远可见“汉代古火井”5个大字,这是招牌;侧面则为“世界第一井”。另一面为小字镌刻,记录着自汉以来历代有关古火井的史实。

这便是汉代临邛古火井的遗址,也就是今日“火井镇”镇名的出处,在汉代,人们统一将天然气井称为“火井”,邛崃市火井镇便因此得名。在当地人的传说中,古时候,这里原是一片荒滩,有人发现地下有盐水浸出,便就地挖井熬盐。挖井越深,出盐越多,于是众人效仿,先后一共挖了六口井,呈六角形排列,统称“六角井”。一日深夜,电闪雷鸣,一道霹雳砸下来,最深的一口井中突然呼拉拉窜出火焰,腾高数丈,民间敬为“神火”,最初的火井出现了。

我们今天能见到古人关于火井最早的记录之一,也许源于西汉才子扬雄的《蜀王本纪》,其中载曰:“临邛火井深六十余丈”,而最早利用火井的办法,却源于西晋左思《蜀都赋》。其赋中曰:“火井沉荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”晋代刘逵在《蜀都赋注》旁注:“欲出其火,先以家火投之,须臾焰出,以竹筒盛之,其火无灰。井有水火,取井火煮水,一斛得盐五斗;家火煮之,则盐减。邛州南设有火井巡检司。蓬溪者,地洼若池,以火引之,有声隐隐出地中,少顷炎炽。夏月积雨停水,则焰生水上,水为之沸而寒如故。秋冬水涸,则土上有焰,观者至焚衣裙。”

而晋代常璩《华阳国志》卷三又载:“(临邛县)……有火井,夜时光映上昭。民欲其火,先以家火投之,顷许,如雷声,火焰出,通耀数十里。以竹筒盛其光藏之,可拽行终日不灭也。井有二水,取井火煮之,一斛水得五斗盐,家火煮之,得无几也。”文中“井有二水”,《读史方舆纪要》更正为:“井有二,一燥一水。”燥即天然气,水即盐水。可见此时,火井的居者,除了将天然气“以竹筒盛之”用作照明外,大规模的制盐生产已经开始了。而火井也因此成为世界上最早发现并使用天然气煮盐的地方。

在火井镇煮盐的油榨乡,村民熊福安家的房后,依然可以看到埋藏在地下有一米多深的古代陶制的天然气输送管道。管道口径为12厘米,壁厚为1厘米。据熊福安回忆,除此之外,当地古代用于输送天然气和盐水的方式还有竹筒和石头打制的火槽子等。

在油榨乡天纲祠附近,人们曾经在多处发现过石制管道,每节长0.43米,厚0.11米,上宽下窄,两头凿空如水槽,槽宽0.1米,深0.06米,下面安置石板,石槽覆盖其上,相互连接成输送天然气管道,也即当地人通称的“火槽子”。有关专家根据地貌、碑文记载、口碑介绍、实地测量和对管道的研究分析,认为“火槽子是古时输送天然气的管道”,而盐井(黄盐溪)四周300平方米的范围为古代盐场,距封家宅25米之河边为火井遗址。

火井的繁盛与衰亡

在盐井溪边,有一座小山岗,当地人将之命为“卧龙岗”,并曾在山上建过一座八角庙,专门供奉孔明神像。据老人们回忆:逢年过节,人们便在神像前燃点孔明灯。而这孔明灯,据说就是诸葛亮(字孔明)巡视到此地,照明用的八角灯笼。这段长久保存于民间的传说,记录了一则诸葛亮与火井有关的趣事。

相传,古时候的火井一带有火从地下冒出来,当地人叫它“神火”。三国时候,刘备当了蜀汉的皇帝,坐镇成都,封孔明为丞相。

有一回,孔明带着一些官员到火井地方看“神火”。他见地下冒出来的火很微弱,好像快要熄灭。又到了盐井溪去看盐井,只见老百姓正架起柴火熬浑浊的盐水,费了许多柴火也熬不开。孔明长叹一声走了。晚上,孔明辗转反侧,不能入睡。半夜,他起床来到火井旁边,手举鹅毛扇对着井口扇了七七四十九下。真奇怪,那原来快要熄了的神火,瞬间转为熊熊大火了,次日黎明,许多人跑到孔明那里说:“丞相爷,快去观看火井里的‘神火’燃得好大呀!”孔明同人们一起去看“神火”,果然烟焰漫天,火势很猛。孔明忙叫大家上山砍来几根大如碗口的斑竹,打通竹节,一根一根地接起来,成为一根长长的管子。并用生漆浇布缠紧,做成竹制天然气管道,用一块中心穿孔的石盘盖在井上,一头塞入火井,一头用盖子封起来,用竹管将天然气引出。“神火”被关起来了,孔明又安排乡民在隔火井不远处砌灶安锅,装满盐水,然后把竹筒口对着锅底,揭开筒盖,“神火”便呼啸而出,一霎时,锅里盐水就沸腾起来了。远近乡民成群结队来看稀奇。火井周围人家都把“神火”引来烧饭、煮菜。世界最早的天然气输送管道建成了。

对于这段神乎其神的传说,西晋张华《博物志》考据道:“诸葛亮往视之,后火转旺。”南北朝刘宋的刘敬叔也在《异苑》中写道:“蜀郡临邛有火井,汉室之隆,则炎赫弥炽,暨桓灵之际,火热渐微,诸葛亮一瞰而更盛。”

火井镇的天然气与井盐业,为当地经济带来了空前的繁荣,其势历经了唐、宋、元三个朝代。甚至到明代时,四川新都学者、明代著名文学家杨慎在《升庵外集》卷四中还称:“火井在蜀之临邛,今嘉定、犍为有之。其泉皆油,热之燃,人取为灯烛。正德中方出,古人博物亦未及此也。积阳阴之气所生,固非怪异。”完全肯定了临邛火井的始祖地位。而此时,火井镇上火井中的火,早快烟飞气灭了。

历史总是充满了某种神秘的关联,据《异苑》一书记载,公元258年的火井:“至景耀元年,人以烛投,即灭”,其年蜀国即被魏国吞并。1659年,英国人在西半球最早发现了天然气,从1790年开始,煤气便普遍成为欧洲街道和房屋照明的主要燃料。而此时,最先发现并利用了上千年的古老火井几乎一一油尽灯枯。不久后,1600多年后的“后知后觉者”西方各国,用坚船利炮打开了“先知先知者”东方帝国的大门。一个千年来一直以自己文明为豪的庞然大物,在西方的炮火中轰然倒下了。

2006年7月,我站在了邛崃市火井镇河北街的尾端,一幢当地人称为“海屋”的高大老宅院前,这就是火井镇上乃至整个邛崃西路,上世纪中叶最富丽堂皇的宅子。几位儿童拿着当地俗称“火井发饽饽”:一种由大米、糯米混杂蒸制而成的白糕,从我身旁一闪而过,消失在古街的深处。

“新”、“老”并存的古镇

火井镇,这座新老参半的场镇,文井江的支流盐井溪穿场而过,清澈见底的流水如同一条界河将新、老城镇截然分开。新镇,即河南街,在去天台山的大路两侧,虽街道宽阔,房屋齐整,却毫无市井气象;北边的河北街就是古老的街道,镇民毗邻而居,吊楼下临江河,上面街市,处处弥散着一种古香古色的宁静气息。

相传在古代,此地不过是二十来户人家的深山小乡场,因高姓居多,故名高家场,当地人又简称为高场。一些遗失在这里的石碑上面记载着有关火井镇的历史:北周时期(557-581年)就在取火煮盐的天罡祠侧设置了火井镇,从此它成了一级正式的行政区划地名。隋炀帝大业十二年(616年)火井镇升置为火井县,直到元朝至元二十一年(1284年),整整668年时间,这里一直是县级行政单位。无论是作为镇还是作为县,抑或以前的非行政称谓,火井至今没有更改过名称。

和其他大多数的古镇一样,这个宁静而古朴的小镇,总是伴随着太多的坎坷与磨难。以民国的《邛崃县志》为例,自民国以来,火井老街数遇严重火灾水患,损失惨重。1942年7月23日晚,老街中段发生一起严重火灾。起火原因是中街开屠场的邓宣廷家雇工张连之晚饭后在低矮的草房内烧鸦片,灯未灭就睡着了。

灾后,当地乡绅组成了“修复街房委员会”,决定以房主出钱为主,募集捐款为辅,统一规划,统一修建,前后共计花费一万二千元,于1944年全部完工。修复的新街房,左右两边铺面整齐,高低一致,较前整齐美观。但好景不长,不久,某日凌晨,盐井溪洪水猛涨,冲毁中桥下面顺河边的吊脚楼十多间,并冲毁台子坝南侧的平石桥。后来人们只修复了河堤,未复修街房,火井镇老街便成了今天半边街的格局。

依县志所记,重建之火井县衙规模宏大,建筑布局甚为理想。县衙坐北向南,衙门外有个小坝子。衙门口的两扇厚重木门上彩绘有威风凛凛的秦胡二将,作为门神。门两旁有石狮雄峙,高约三尺。

1934年此地废县后,此衙门先后改作区公所、联保处、乡公所。因年久失修,房屋逐渐损坏。解放后,将房屋分给几户贫苦农民,分为私有。他们各自进行改建,遂旧貌已没。火井县衙的沉浮历史,从某个侧面而言,就是火井老街的历史。

世界第一井

对那些络绎不绝、熙熙攘攘到火井镇旅游或摄影的人们而言,这个小镇今天的辉煌就是眼前这些保存尚好的清代民国古建筑了。在他们的脑海中,小镇古朴而宁静的日常生活,构筑起了它全部的魂魄与灵气。但历史的真相却远非如此,时光如若倒流两千年,我脚下这个在国内摄影圈中早大名鼎鼎的“古镇天堂”,可能还只是一处杂草丛生的荒蛮之地,而离此地西处1公里远的某个地方,才应该是今日火井镇真实的前身。

山脚公路边,我来到了现存最早的火井遗迹旁:这是一眼古井,就在山脚下的路边。井台高约半米,竟是灰黑色的汉砖垒砌,砖壁的菱形图案依然清晰。古井内径1米,井口呈六角形,俯身下看,井中犹有一汪清水照见人影。井旁,一座红砂石打造的石碑巍然矗立,碑高6米,顶端雕塑为烈焰升腾。碑的正面,对着大路,远远可见“汉代古火井”5个大字,这是招牌;侧面则为“世界第一井”。另一面为小字镌刻,记录着自汉以来历代有关古火井的史实。

这便是汉代临邛古火井的遗址,也就是今日“火井镇”镇名的出处,在汉代,人们统一将天然气井称为“火井”,邛崃市火井镇便因此得名。在当地人的传说中,古时候,这里原是一片荒滩,有人发现地下有盐水浸出,便就地挖井熬盐。挖井越深,出盐越多,于是众人效仿,先后一共挖了六口井,呈六角形排列,统称“六角井”。一日深夜,电闪雷鸣,一道霹雳砸下来,最深的一口井中突然呼拉拉窜出火焰,腾高数丈,民间敬为“神火”,最初的火井出现了。

我们今天能见到古人关于火井最早的记录之一,也许源于西汉才子扬雄的《蜀王本纪》,其中载曰:“临邛火井深六十余丈”,而最早利用火井的办法,却源于西晋左思《蜀都赋》。其赋中曰:“火井沉荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”晋代刘逵在《蜀都赋注》旁注:“欲出其火,先以家火投之,须臾焰出,以竹筒盛之,其火无灰。井有水火,取井火煮水,一斛得盐五斗;家火煮之,则盐减。邛州南设有火井巡检司。蓬溪者,地洼若池,以火引之,有声隐隐出地中,少顷炎炽。夏月积雨停水,则焰生水上,水为之沸而寒如故。秋冬水涸,则土上有焰,观者至焚衣裙。”

而晋代常璩《华阳国志》卷三又载:“(临邛县)……有火井,夜时光映上昭。民欲其火,先以家火投之,顷许,如雷声,火焰出,通耀数十里。以竹筒盛其光藏之,可拽行终日不灭也。井有二水,取井火煮之,一斛水得五斗盐,家火煮之,得无几也。”文中“井有二水”,《读史方舆纪要》更正为:“井有二,一燥一水。”燥即天然气,水即盐水。可见此时,火井的居者,除了将天然气“以竹筒盛之”用作照明外,大规模的制盐生产已经开始了。而火井也因此成为世界上最早发现并使用天然气煮盐的地方。

在火井镇煮盐的油榨乡,村民熊福安家的房后,依然可以看到埋藏在地下有一米多深的古代陶制的天然气输送管道。管道口径为12厘米,壁厚为1厘米。据熊福安回忆,除此之外,当地古代用于输送天然气和盐水的方式还有竹筒和石头打制的火槽子等。

在油榨乡天纲祠附近,人们曾经在多处发现过石制管道,每节长0.43米,厚0.11米,上宽下窄,两头凿空如水槽,槽宽0.1米,深0.06米,下面安置石板,石槽覆盖其上,相互连接成输送天然气管道,也即当地人通称的“火槽子”。有关专家根据地貌、碑文记载、口碑介绍、实地测量和对管道的研究分析,认为“火槽子是古时输送天然气的管道”,而盐井(黄盐溪)四周300平方米的范围为古代盐场,距封家宅25米之河边为火井遗址。

火井的繁盛与衰亡

在盐井溪边,有一座小山岗,当地人将之命为“卧龙岗”,并曾在山上建过一座八角庙,专门供奉孔明神像。据老人们回忆:逢年过节,人们便在神像前燃点孔明灯。而这孔明灯,据说就是诸葛亮(字孔明)巡视到此地,照明用的八角灯笼。这段长久保存于民间的传说,记录了一则诸葛亮与火井有关的趣事。

相传,古时候的火井一带有火从地下冒出来,当地人叫它“神火”。三国时候,刘备当了蜀汉的皇帝,坐镇成都,封孔明为丞相。

有一回,孔明带着一些官员到火井地方看“神火”。他见地下冒出来的火很微弱,好像快要熄灭。又到了盐井溪去看盐井,只见老百姓正架起柴火熬浑浊的盐水,费了许多柴火也熬不开。孔明长叹一声走了。晚上,孔明辗转反侧,不能入睡。半夜,他起床来到火井旁边,手举鹅毛扇对着井口扇了七七四十九下。真奇怪,那原来快要熄了的神火,瞬间转为熊熊大火了,次日黎明,许多人跑到孔明那里说:“丞相爷,快去观看火井里的‘神火’燃得好大呀!”孔明同人们一起去看“神火”,果然烟焰漫天,火势很猛。孔明忙叫大家上山砍来几根大如碗口的斑竹,打通竹节,一根一根地接起来,成为一根长长的管子。并用生漆浇布缠紧,做成竹制天然气管道,用一块中心穿孔的石盘盖在井上,一头塞入火井,一头用盖子封起来,用竹管将天然气引出。“神火”被关起来了,孔明又安排乡民在隔火井不远处砌灶安锅,装满盐水,然后把竹筒口对着锅底,揭开筒盖,“神火”便呼啸而出,一霎时,锅里盐水就沸腾起来了。远近乡民成群结队来看稀奇。火井周围人家都把“神火”引来烧饭、煮菜。世界最早的天然气输送管道建成了。

对于这段神乎其神的传说,西晋张华《博物志》考据道:“诸葛亮往视之,后火转旺。”南北朝刘宋的刘敬叔也在《异苑》中写道:“蜀郡临邛有火井,汉室之隆,则炎赫弥炽,暨桓灵之际,火热渐微,诸葛亮一瞰而更盛。”

火井镇的天然气与井盐业,为当地经济带来了空前的繁荣,其势历经了唐、宋、元三个朝代。甚至到明代时,四川新都学者、明代著名文学家杨慎在《升庵外集》卷四中还称:“火井在蜀之临邛,今嘉定、犍为有之。其泉皆油,热之燃,人取为灯烛。正德中方出,古人博物亦未及此也。积阳阴之气所生,固非怪异。”完全肯定了临邛火井的始祖地位。而此时,火井镇上火井中的火,早快烟飞气灭了。

历史总是充满了某种神秘的关联,据《异苑》一书记载,公元258年的火井:“至景耀元年,人以烛投,即灭”,其年蜀国即被魏国吞并。1659年,英国人在西半球最早发现了天然气,从1790年开始,煤气便普遍成为欧洲街道和房屋照明的主要燃料。而此时,最先发现并利用了上千年的古老火井几乎一一油尽灯枯。不久后,1600多年后的“后知后觉者”西方各国,用坚船利炮打开了“先知先知者”东方帝国的大门。一个千年来一直以自己文明为豪的庞然大物,在西方的炮火中轰然倒下了。