论文部分内容阅读

在郑和下西洋前75年,一位叫做汪大涌的青年就扬帆远航,足迹遍及西洋与东洋各地,并写下了著名的《岛夷志略》。之后郑和下西洋,很有可能就是参考了这本书的翔实资料。

1405年7月11日,郑和开始第一次下西洋远航。600年后的这一天,被定为中国的“航海日”。

2017年7月11日,是中国第13个航海日。

在中国南昌,一场纪念活动正在进行,一座9米高的巨型铜像矗立在汪大渊广场上,这座铜像的主人公就是汪大渊。

1330年,即在郑和下西洋前75年,这个叫做汪大渊的青年,扬帆远航,沿着著名的海上丝绸之路,开始了一段传奇般的地理大发现的旅行。

元武宗至大四年(1311年),汪大渊出生于南昌市青云谱施尧村汪家垄。

一个孩子来到人世间,父母一定要给孩子起一个吉利的名字。对于大渊,他的父母寄予厚望,“渊”字有幽深之意,“大渊”其实就是大海的意思。按照古人的习惯,汪大渊还有一个字,叫做“焕章”,来自《论语》中“焕乎其有文章”。中国人常常相信,一个人的名字代表着一个人的命运,冥冥之中,一切果然如父母所愿,汪大渊长大后,纵情大海,遨游四方,并完成了一部影响世界的著作《岛夷志略》。

万般皆下品,惟有读书高。两宋以来,江西人文荟萃,灿若群星,涌现出一大批文人大儒,如王安石、黄山谷、朱熹、文天祥等。当时江西书院数量之多,几乎占到全国一半,进入元代以后,虽然科举不兴,但教育风气不减。汪大渊天资聪颖,博览群书。在学堂里,大渊与其他读书的孩子明显不同,他从小胸怀大志,对外面的世界充满向往,决心像史家司马迁一样,游遍天下名山大川。

汪大渊时期的海上丝绸之路

大渊对《史记》爱不释手,尤其是《货殖列传》,更是反复诵读。文中司马迁将中国南北不同的地理、自然、物产、商业等情况一一道来,大渊完全沉浸在这种纸上神游中,更被司马迁深入调查、精益求精、严谨著史的精神感动,不知不觉中,一个读万卷书、行万里路、著书立言的野心在大渊心里生根发芽。

事实上,汪大渊比司马迁走得更远,甚至可以说,他成为古代中国走得最远的人。

这一切,都始于少年时一个漂洋过海、踏浪远行的梦想。

汪大渊收集了许多记载各地逸闻趣事和风士人情的地理著作,尤其是对周去非的《岭外代答》和赵汝适的《诸蕃志》分外痴迷,这两部宋人关于海外地理的游记,在少年汪大渊的心中埋下了一颗蓝色的种子。

江西南靠闽粤,北接江南,在现代铁路出现之前,赣江一直是中国古代南北水路交通的重要通道,因此江西人素有下海经商的传统,成为历史上赫赫有名的“江右商人”。丝瓷茶贸易几乎就是他们的专属。宋以降,江西繁荣兴盛,茶叶、采矿、冶金、陶瓷、纺织、造纸、商贸等无不兴旺发达。

元初的江西人口达1400万,占全国人口的将近四分之一。人多地少,工商业便成为主业。至順元年(1330年),20岁的汪大渊从南昌来到泉州,开始了他的远洋之旅,或许他也像许多江西人一样,想成为一名成功的商人,但在内心深处,他仍怀有一个著书立言的梦想。

唐宋时期,中国就已经成为一个海上帝国,巨大的中国商船游弋在蔚蓝的印度洋上。蒙古人以武力建立的元朝,实际上是一个空前规模的世界大帝国,从太平洋到地中海,从北冰洋到印度洋,都在蒙古人的统治之下。这无形中方便了东西方交往和贸易往来,商贩游走于世界,有如在本国不同的州郡旅行一样。正如汪大渊后来所说:“皇元混一声教,无远弗届。区宇之广,旷古所未闻。海外岛夷无虑数千圆,莫不执玉贡璨,以修民职;梯山航海,以通互市。中国之往复商贩于殊庭异城之中者,如东西州焉。”

宋代就能够制造远洋大船,1987年打捞出来的“南海一号”宋代商船,长30.4米、宽9.8米,船身(不算桅杆)高约4米,排水量600吨,载重近800吨。宋代最大的船为“神舟”,书中记载,其“帆若垂天之云,长数丈。一舟数百人,中积一年粮”,船员还可在船上养猪和酿酒。

进入元代以后,中国海船不仅更大,数量也更多。《元史·刑法志》规定,“每大船一,带柴水船、八橹船各一”。商业船队中,除一艘大型主船,还有多艘装载货物或淡水及食品的中小帆船。船多有很多好处,不仅有什么问题可以互相商量和帮助,即使遇到海盗或台风,也具有更好的安全保障。

今天人们在赞扬郑和下西洋时,无不惊叹于古代中国的航海技术,其实郑和的远航完全是元代航海的继续。

古里

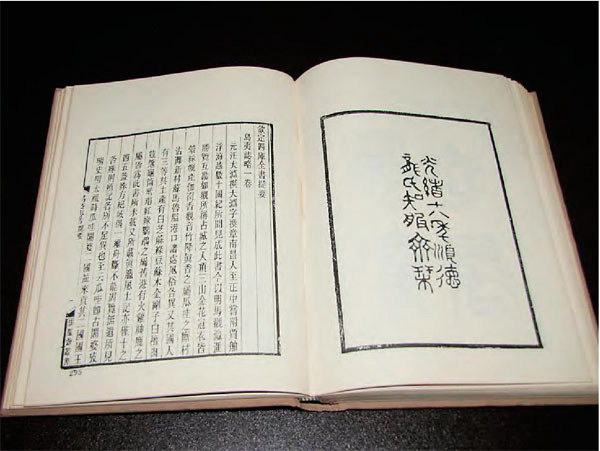

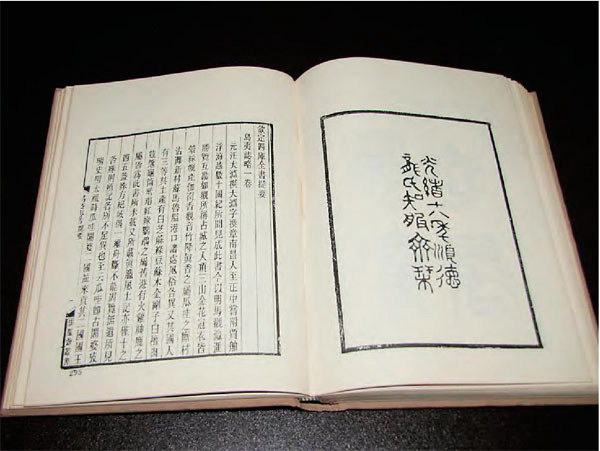

《岛夷志略》

航海的兴起,使海上通道取代草原成为主要的丝绸之路,而且海船贩运的商品包罗万象,尤其像瓷器这种大宗商品,因其重量和易碎,更适合海上运输。盛产青瓷和青花瓷的江西毗邻泉州,而泉州本地也以德化白瓷而闻名于世,瓷器因此成为中国海上对外贸易的主要商品。

汪大渊所搭乘的海船,隶属于一个颇具规模的海商船队。船上装满了以丝绸和瓷器为主的各种商品和货物。瓷器来自不同产地,种类繁多,除了景德镇产的青花瓷、青白瓷和青瓷,还有吉安乌瓷和处州瓷,此外,还有大量吉州窑和赣州窑的廉价瓷器。 当年的“南海一号”就满载着瓷器出海,如今从这艘沉船上打捞出来的瓷器多达13000余件套。按照宋人朱或《萍洲可谈》的记载,我们大致可以想象汪大渊所在的这支商业船队:“海舶大者数百人,小者百余人……船舶深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮货,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地。”

元朝时,海外贸易以广州和泉州为主要物流港口,尤其是泉州,因为靠近江南这个中国文化经济中心,地理位置得天独厚,发展更加迅速,大多数来华的商船都要停靠泉州港。

1291年,在中国生活了17年的马可·波罗从泉州起航,返回意大利。1346年,摩洛哥的伊本·白图泰从泉州上岸,进入中国。元文宗至顺元年,也就是公元1330年,20岁的汪大渊搭远洋商船,从泉州港出发,开始了一场世界之旅。

从古希腊到古罗马,西方古典文明完全是在地中海孕育的。地中海曲折的海岸线和星罗棋布的岛屿,为腓尼基人、希腊人和罗马人提供了最方便最安全的航海路线。在某种程度上,西太平洋就是东方的地中海,这片热带地区岛屿众多,物产丰富,它們不仅帮助航海者辨别方向,提供补给,同时也是非常理想的贸易伙伴。

中国南海被汪大渊称为“万里石塘”,他在《岛夷志略》的这段记载中提出了一个具有现代海洋法权的“大陆架”概念,只不过他用的是“地脉”这个传统词语——“海外之地,与中原地脉相连”。该海域风浪较多,暗礁丛生,行船比较危险。中国商船一般都避开南海直航,采用沿岸航线,或者走东线,经台湾岛、菲律宾到印尼、马来西亚、帝汶,或者走西线,经海南岛、越南、柬埔寨、泰国到达新加坡。

从泉州港搭乘商船出海那一刻,汪大渊觉得整个大海都属于了他,同时他也把命运托付给了一条船。他要去看看不一样的远方,这一走就是5年。

传统时代的外贸商船,没有发动机,人力也无法驾驭硕大的船体,凭借的唯一动力就是季风和洋流。季风有周期性,洋流也有一定的规律,人们凭借着长期在海上航行积累的经验,从泉州南下,顺风顺水两昼夜就可达到澎湖列岛,下一站就是琉球(今台湾岛)。

在《岛夷志略》中,汪大渊对台湾岛(琉球)和澎湖有详细的记载,这恰好是郑和下西洋的一个空白点。这也是17世纪之前中国对台湾岛最详细的历史记载。根据汪大渊记载,澎湖隶属泉州晋江县管辖,台湾岛以原住民(“猎头生番”)为主,当时尚未纳入元朝行政管理,为“海外诸国”的起点。

从台湾岛南下,便是吕宋,也就是今天的菲律宾。菲律宾与中国古代交通频繁。现代以来,菲律宾出土的中国古代瓷器多达4万件,这些出土瓷器中,尤以元代瓷器出土数量最多,主要是景德镇产品,有青白、青花、釉里红等品种。汪大渊记载了在马尼拉的贸易情况,其中主要便是瓷器贸易。

汪大渊发现,在吕宋内地及加里曼丹等处,当地人把所藏的中国古坛古瓮视为传家之宝。苏禄群岛出产有降真、黄腊、玳瑁、珍珠,其中最珍贵是苏禄珠,“色青白而圆,其价甚昂,中国人首饰用之,其色不退,号为绝品”。在吕宋群岛的加麻廷、巴姥酉和吉巴弄等地,“男子尝附舶至泉州经记,罄其资囊,以文其身。既归其国,则国人以导长之礼待之,延之上坐虽父老亦不得与争焉”。究其原因,原来是“习俗以其至唐,故贵之也”。这里的人无不把到过中国视为无上光荣。

新加坡位于马六甲海峡咽喉部位,自古就是华人海外聚居地,这一点被记录在《岛夷志略》中。这或许也是关于新加坡最早的历史记载。《岛夷志略》中还专门记载了已经消失的“龙牙门”,1880年前后,英国海军嫌龙牙门影响军舰航行,将龙牙门炸毁。如今新加坡旅游局根据历史记载又复制了一个“龙牙门”。

在汪大渊时代,西太平洋被称为东洋,而印度洋海域被称为西洋,一般以印度为界。汪大渊两次远航,走的仍是这两条传统航线,即东洋航线和西洋航线。这两条航线大都依陆地和岛屿而行。指南针出现之后,人们可以放弃沿岸航线,出马六甲后横穿孟加拉湾,直航斯里兰卡,也可以从印度横穿阿拉伯海,直达非洲。

商业航行首先要考虑技术和风险,这些远洋航行实际是近海短程航行的累加,东洋航线连接起东南亚,西洋航线连接更远的地中海。

中国古代一般称斯里兰卡为“锡兰”。因为佛教原因,斯里兰卡从汉晋时期便与中国保持密切的海上交通。宋元以来,这里也成为中国商船的必经之地。明代时甚至有锡兰王子来到中国,并葬于泉州。汪大渊多次经过斯里兰卡,在此修整流连。

1335年前后,汪大渊到达古里,也就是印度西南港口城市卡利卡特。古里是古代东西方海上交通的重要枢纽,或者说是东西方的交界点。

胡椒,这个令东西方世界为之着迷的奢侈品,完全属于古里的特产。这里也是胡椒最重要的集散地,胡椒和古里,在古代世界贸易史上有过传奇般的历史。按照马可·波罗的叙述,中国进口的香料数量之多超过欧洲十倍。由此也可见中国与东南亚贸易之频繁。

按沈福伟先生的说法,汪大渊笔下的“下里”就是古里。“地产胡椒,冠于各番,不可胜计。椒木满山,蔓衍如藤萝,冬花而夏实。民采而蒸曝,以干为度。其味辣,采者者多不禁。其味之触人甚,至以川芎煎汤解之,他番之有胡椒者,皆此国流波之余也。”在《岛夷志略》中,还有一个叫“古里佛”的地方,距离下里很近,“地产胡椒,亚于下里,人间居有仓廪贮之。每播荷三百七十五斤,税收十分之二”。

很多著名的历史人物都与古里有过交集。在汪大渊之后,伊本·白图泰于1345年前后两次路过古里,并从这里搭乘中国海船前往中国。1405年,郑和到达古里,赐国王诰命银印,并起建碑亭,立石碑“去中国十万余里,民物成若,熙嗥同风,刻石于兹,永示万世”。古里国王曾在永乐年间三次派使者来中国朝贡。1433年,郑和最后一次下西洋,在古里去世。1498年,达·伽马在古里登陆,后来也死于古里。

很多现代学者将汪大渊称为“航海家”。与其说汪大渊是航海家,不如说他是一位伟大的旅行家。实际上,他对航海技术并不了解,更没有什么经验。在这艘海船上,汪大渊既不是船员,也不是商人,而是一名特殊的乘客,准确地说,他是一位历史地理的观察者和记录者。

汪大渊当年可能乘坐的就是这种船

汪大渊第二次出海回来后,应泉州地方官之请,开始整理笔记,写出《岛夷志略》。《岛夷志略》为我们留下了关于元代中国对外海上贸易的大量一手资料。当时中国商船远航诸夷,船上装得最多的就是瓷器和丝绸。《岛夷志略》100个篇章中有40多篇记述了瓷器贸易,其中有20多篇记载了青花瓷贸易。

我们的历史是势利的,它会记下帝王将相的一切琐事,但往往却将那些才智过人、造福社會的仁人志士付之阙如。我们今天所能看到的只有《岛夷志略》,却对作者汪大渊一无所知,或者,这也符合汪大渊本人的性情,按照中国的传统,一个真正的英雄往往也是谦逊的隐士。

与马可·波罗、哥伦布或者郑和相比,汪大渊只是一个普通的民间商人,无权无势,他以一己之力,为历史留下一笔不可磨灭的遗产。但翻遍各种官方史志,几乎都难以寻见关于汪大渊的片语记载。

从宋到元,是中国海上丝绸之路的黄金时代,商业的繁荣,带动中国的造船和海运盛极一时,明朝建立之后,长期实行海禁政策,但意外地出现了一段郑和下西洋的非凡历史。与自发的民间海商不同,郑和航海是朝贡贸易的产物。

郑和并没有给今天的人们留下太多文字资料,但我们从一些相关记录中仍可以发现汪大渊的影响。

马欢两次跟随郑和出海,所到的地方与国家,大部分都与汪大渊所到过的地方与国家重合,很有可能,郑和下西洋就是按照汪大渊的路线,或者说是参考汪大渊的路线航行的。马欢在《瀛涯胜览》序言中所说的这一段话,更从侧面证明了《岛夷志略》的可信度:“余昔观《岛夷志》,载天时、气候之别,地理、人物之异,感慨然叹气日:普天之下何若是之不同耶……余以通译番书,添被使末,随其(指郑和宝船)所至,鲸波浩渺,不知其几千万里。历涉诸邦,其天时、气候、地理、人物,目击而身履之;然后知《岛夷志》所著者不诬。”

毫无疑问,没有汪大渊和他的《岛夷志略》,或许就不会有75年后的郑和下西洋。实际上,汪大渊航行经过的地域比郑和要大得多,更重要的是,他为后人留下了详细的一手资料。

1405年7月11日,郑和开始第一次下西洋远航。600年后的这一天,被定为中国的“航海日”。

2017年7月11日,是中国第13个航海日。

在中国南昌,一场纪念活动正在进行,一座9米高的巨型铜像矗立在汪大渊广场上,这座铜像的主人公就是汪大渊。

1330年,即在郑和下西洋前75年,这个叫做汪大渊的青年,扬帆远航,沿着著名的海上丝绸之路,开始了一段传奇般的地理大发现的旅行。

01

元武宗至大四年(1311年),汪大渊出生于南昌市青云谱施尧村汪家垄。

一个孩子来到人世间,父母一定要给孩子起一个吉利的名字。对于大渊,他的父母寄予厚望,“渊”字有幽深之意,“大渊”其实就是大海的意思。按照古人的习惯,汪大渊还有一个字,叫做“焕章”,来自《论语》中“焕乎其有文章”。中国人常常相信,一个人的名字代表着一个人的命运,冥冥之中,一切果然如父母所愿,汪大渊长大后,纵情大海,遨游四方,并完成了一部影响世界的著作《岛夷志略》。

万般皆下品,惟有读书高。两宋以来,江西人文荟萃,灿若群星,涌现出一大批文人大儒,如王安石、黄山谷、朱熹、文天祥等。当时江西书院数量之多,几乎占到全国一半,进入元代以后,虽然科举不兴,但教育风气不减。汪大渊天资聪颖,博览群书。在学堂里,大渊与其他读书的孩子明显不同,他从小胸怀大志,对外面的世界充满向往,决心像史家司马迁一样,游遍天下名山大川。

汪大渊时期的海上丝绸之路

大渊对《史记》爱不释手,尤其是《货殖列传》,更是反复诵读。文中司马迁将中国南北不同的地理、自然、物产、商业等情况一一道来,大渊完全沉浸在这种纸上神游中,更被司马迁深入调查、精益求精、严谨著史的精神感动,不知不觉中,一个读万卷书、行万里路、著书立言的野心在大渊心里生根发芽。

事实上,汪大渊比司马迁走得更远,甚至可以说,他成为古代中国走得最远的人。

这一切,都始于少年时一个漂洋过海、踏浪远行的梦想。

汪大渊收集了许多记载各地逸闻趣事和风士人情的地理著作,尤其是对周去非的《岭外代答》和赵汝适的《诸蕃志》分外痴迷,这两部宋人关于海外地理的游记,在少年汪大渊的心中埋下了一颗蓝色的种子。

江西南靠闽粤,北接江南,在现代铁路出现之前,赣江一直是中国古代南北水路交通的重要通道,因此江西人素有下海经商的传统,成为历史上赫赫有名的“江右商人”。丝瓷茶贸易几乎就是他们的专属。宋以降,江西繁荣兴盛,茶叶、采矿、冶金、陶瓷、纺织、造纸、商贸等无不兴旺发达。

元初的江西人口达1400万,占全国人口的将近四分之一。人多地少,工商业便成为主业。至順元年(1330年),20岁的汪大渊从南昌来到泉州,开始了他的远洋之旅,或许他也像许多江西人一样,想成为一名成功的商人,但在内心深处,他仍怀有一个著书立言的梦想。

02

唐宋时期,中国就已经成为一个海上帝国,巨大的中国商船游弋在蔚蓝的印度洋上。蒙古人以武力建立的元朝,实际上是一个空前规模的世界大帝国,从太平洋到地中海,从北冰洋到印度洋,都在蒙古人的统治之下。这无形中方便了东西方交往和贸易往来,商贩游走于世界,有如在本国不同的州郡旅行一样。正如汪大渊后来所说:“皇元混一声教,无远弗届。区宇之广,旷古所未闻。海外岛夷无虑数千圆,莫不执玉贡璨,以修民职;梯山航海,以通互市。中国之往复商贩于殊庭异城之中者,如东西州焉。”

宋代就能够制造远洋大船,1987年打捞出来的“南海一号”宋代商船,长30.4米、宽9.8米,船身(不算桅杆)高约4米,排水量600吨,载重近800吨。宋代最大的船为“神舟”,书中记载,其“帆若垂天之云,长数丈。一舟数百人,中积一年粮”,船员还可在船上养猪和酿酒。

进入元代以后,中国海船不仅更大,数量也更多。《元史·刑法志》规定,“每大船一,带柴水船、八橹船各一”。商业船队中,除一艘大型主船,还有多艘装载货物或淡水及食品的中小帆船。船多有很多好处,不仅有什么问题可以互相商量和帮助,即使遇到海盗或台风,也具有更好的安全保障。

今天人们在赞扬郑和下西洋时,无不惊叹于古代中国的航海技术,其实郑和的远航完全是元代航海的继续。

古里

《岛夷志略》

航海的兴起,使海上通道取代草原成为主要的丝绸之路,而且海船贩运的商品包罗万象,尤其像瓷器这种大宗商品,因其重量和易碎,更适合海上运输。盛产青瓷和青花瓷的江西毗邻泉州,而泉州本地也以德化白瓷而闻名于世,瓷器因此成为中国海上对外贸易的主要商品。

汪大渊所搭乘的海船,隶属于一个颇具规模的海商船队。船上装满了以丝绸和瓷器为主的各种商品和货物。瓷器来自不同产地,种类繁多,除了景德镇产的青花瓷、青白瓷和青瓷,还有吉安乌瓷和处州瓷,此外,还有大量吉州窑和赣州窑的廉价瓷器。 当年的“南海一号”就满载着瓷器出海,如今从这艘沉船上打捞出来的瓷器多达13000余件套。按照宋人朱或《萍洲可谈》的记载,我们大致可以想象汪大渊所在的这支商业船队:“海舶大者数百人,小者百余人……船舶深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮货,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地。”

元朝时,海外贸易以广州和泉州为主要物流港口,尤其是泉州,因为靠近江南这个中国文化经济中心,地理位置得天独厚,发展更加迅速,大多数来华的商船都要停靠泉州港。

1291年,在中国生活了17年的马可·波罗从泉州起航,返回意大利。1346年,摩洛哥的伊本·白图泰从泉州上岸,进入中国。元文宗至顺元年,也就是公元1330年,20岁的汪大渊搭远洋商船,从泉州港出发,开始了一场世界之旅。

03

从古希腊到古罗马,西方古典文明完全是在地中海孕育的。地中海曲折的海岸线和星罗棋布的岛屿,为腓尼基人、希腊人和罗马人提供了最方便最安全的航海路线。在某种程度上,西太平洋就是东方的地中海,这片热带地区岛屿众多,物产丰富,它們不仅帮助航海者辨别方向,提供补给,同时也是非常理想的贸易伙伴。

中国南海被汪大渊称为“万里石塘”,他在《岛夷志略》的这段记载中提出了一个具有现代海洋法权的“大陆架”概念,只不过他用的是“地脉”这个传统词语——“海外之地,与中原地脉相连”。该海域风浪较多,暗礁丛生,行船比较危险。中国商船一般都避开南海直航,采用沿岸航线,或者走东线,经台湾岛、菲律宾到印尼、马来西亚、帝汶,或者走西线,经海南岛、越南、柬埔寨、泰国到达新加坡。

从泉州港搭乘商船出海那一刻,汪大渊觉得整个大海都属于了他,同时他也把命运托付给了一条船。他要去看看不一样的远方,这一走就是5年。

传统时代的外贸商船,没有发动机,人力也无法驾驭硕大的船体,凭借的唯一动力就是季风和洋流。季风有周期性,洋流也有一定的规律,人们凭借着长期在海上航行积累的经验,从泉州南下,顺风顺水两昼夜就可达到澎湖列岛,下一站就是琉球(今台湾岛)。

在《岛夷志略》中,汪大渊对台湾岛(琉球)和澎湖有详细的记载,这恰好是郑和下西洋的一个空白点。这也是17世纪之前中国对台湾岛最详细的历史记载。根据汪大渊记载,澎湖隶属泉州晋江县管辖,台湾岛以原住民(“猎头生番”)为主,当时尚未纳入元朝行政管理,为“海外诸国”的起点。

从台湾岛南下,便是吕宋,也就是今天的菲律宾。菲律宾与中国古代交通频繁。现代以来,菲律宾出土的中国古代瓷器多达4万件,这些出土瓷器中,尤以元代瓷器出土数量最多,主要是景德镇产品,有青白、青花、釉里红等品种。汪大渊记载了在马尼拉的贸易情况,其中主要便是瓷器贸易。

汪大渊发现,在吕宋内地及加里曼丹等处,当地人把所藏的中国古坛古瓮视为传家之宝。苏禄群岛出产有降真、黄腊、玳瑁、珍珠,其中最珍贵是苏禄珠,“色青白而圆,其价甚昂,中国人首饰用之,其色不退,号为绝品”。在吕宋群岛的加麻廷、巴姥酉和吉巴弄等地,“男子尝附舶至泉州经记,罄其资囊,以文其身。既归其国,则国人以导长之礼待之,延之上坐虽父老亦不得与争焉”。究其原因,原来是“习俗以其至唐,故贵之也”。这里的人无不把到过中国视为无上光荣。

新加坡位于马六甲海峡咽喉部位,自古就是华人海外聚居地,这一点被记录在《岛夷志略》中。这或许也是关于新加坡最早的历史记载。《岛夷志略》中还专门记载了已经消失的“龙牙门”,1880年前后,英国海军嫌龙牙门影响军舰航行,将龙牙门炸毁。如今新加坡旅游局根据历史记载又复制了一个“龙牙门”。

04

在汪大渊时代,西太平洋被称为东洋,而印度洋海域被称为西洋,一般以印度为界。汪大渊两次远航,走的仍是这两条传统航线,即东洋航线和西洋航线。这两条航线大都依陆地和岛屿而行。指南针出现之后,人们可以放弃沿岸航线,出马六甲后横穿孟加拉湾,直航斯里兰卡,也可以从印度横穿阿拉伯海,直达非洲。

商业航行首先要考虑技术和风险,这些远洋航行实际是近海短程航行的累加,东洋航线连接起东南亚,西洋航线连接更远的地中海。

中国古代一般称斯里兰卡为“锡兰”。因为佛教原因,斯里兰卡从汉晋时期便与中国保持密切的海上交通。宋元以来,这里也成为中国商船的必经之地。明代时甚至有锡兰王子来到中国,并葬于泉州。汪大渊多次经过斯里兰卡,在此修整流连。

1335年前后,汪大渊到达古里,也就是印度西南港口城市卡利卡特。古里是古代东西方海上交通的重要枢纽,或者说是东西方的交界点。

胡椒,这个令东西方世界为之着迷的奢侈品,完全属于古里的特产。这里也是胡椒最重要的集散地,胡椒和古里,在古代世界贸易史上有过传奇般的历史。按照马可·波罗的叙述,中国进口的香料数量之多超过欧洲十倍。由此也可见中国与东南亚贸易之频繁。

按沈福伟先生的说法,汪大渊笔下的“下里”就是古里。“地产胡椒,冠于各番,不可胜计。椒木满山,蔓衍如藤萝,冬花而夏实。民采而蒸曝,以干为度。其味辣,采者者多不禁。其味之触人甚,至以川芎煎汤解之,他番之有胡椒者,皆此国流波之余也。”在《岛夷志略》中,还有一个叫“古里佛”的地方,距离下里很近,“地产胡椒,亚于下里,人间居有仓廪贮之。每播荷三百七十五斤,税收十分之二”。

很多著名的历史人物都与古里有过交集。在汪大渊之后,伊本·白图泰于1345年前后两次路过古里,并从这里搭乘中国海船前往中国。1405年,郑和到达古里,赐国王诰命银印,并起建碑亭,立石碑“去中国十万余里,民物成若,熙嗥同风,刻石于兹,永示万世”。古里国王曾在永乐年间三次派使者来中国朝贡。1433年,郑和最后一次下西洋,在古里去世。1498年,达·伽马在古里登陆,后来也死于古里。

05

很多现代学者将汪大渊称为“航海家”。与其说汪大渊是航海家,不如说他是一位伟大的旅行家。实际上,他对航海技术并不了解,更没有什么经验。在这艘海船上,汪大渊既不是船员,也不是商人,而是一名特殊的乘客,准确地说,他是一位历史地理的观察者和记录者。

汪大渊当年可能乘坐的就是这种船

汪大渊第二次出海回来后,应泉州地方官之请,开始整理笔记,写出《岛夷志略》。《岛夷志略》为我们留下了关于元代中国对外海上贸易的大量一手资料。当时中国商船远航诸夷,船上装得最多的就是瓷器和丝绸。《岛夷志略》100个篇章中有40多篇记述了瓷器贸易,其中有20多篇记载了青花瓷贸易。

我们的历史是势利的,它会记下帝王将相的一切琐事,但往往却将那些才智过人、造福社會的仁人志士付之阙如。我们今天所能看到的只有《岛夷志略》,却对作者汪大渊一无所知,或者,这也符合汪大渊本人的性情,按照中国的传统,一个真正的英雄往往也是谦逊的隐士。

与马可·波罗、哥伦布或者郑和相比,汪大渊只是一个普通的民间商人,无权无势,他以一己之力,为历史留下一笔不可磨灭的遗产。但翻遍各种官方史志,几乎都难以寻见关于汪大渊的片语记载。

从宋到元,是中国海上丝绸之路的黄金时代,商业的繁荣,带动中国的造船和海运盛极一时,明朝建立之后,长期实行海禁政策,但意外地出现了一段郑和下西洋的非凡历史。与自发的民间海商不同,郑和航海是朝贡贸易的产物。

郑和并没有给今天的人们留下太多文字资料,但我们从一些相关记录中仍可以发现汪大渊的影响。

马欢两次跟随郑和出海,所到的地方与国家,大部分都与汪大渊所到过的地方与国家重合,很有可能,郑和下西洋就是按照汪大渊的路线,或者说是参考汪大渊的路线航行的。马欢在《瀛涯胜览》序言中所说的这一段话,更从侧面证明了《岛夷志略》的可信度:“余昔观《岛夷志》,载天时、气候之别,地理、人物之异,感慨然叹气日:普天之下何若是之不同耶……余以通译番书,添被使末,随其(指郑和宝船)所至,鲸波浩渺,不知其几千万里。历涉诸邦,其天时、气候、地理、人物,目击而身履之;然后知《岛夷志》所著者不诬。”

毫无疑问,没有汪大渊和他的《岛夷志略》,或许就不会有75年后的郑和下西洋。实际上,汪大渊航行经过的地域比郑和要大得多,更重要的是,他为后人留下了详细的一手资料。